海沿いの集落・河野の穴場絶景スポット。

越前海岸の南端、京都への物資輸送の中心だった敦賀にも近く、敦賀湾のちょうど入口に位置する福井県南越前町の旧河野村は、かつては北前船の中継地として栄えた日本海屈指の船主集落でした。

なかでも全盛期には約30余隻を有した『右近家』は、現在、北前船歴史資料館となっている母屋をはじめ、ステンドグラスや暖炉など、映画のワンシーンに登場しそうな高台に建つ別荘『西洋館』などが残り、タイムスリップしたような気分で、当時の船主の栄華を垣間見ることができます。

また、西洋館や展望台から一望できる景色も最高で、知る人ぞ知る、フォトジェニックな美景スポットとしても話題を呼んでいます。

北前船主として隆盛を極めた『右近家』。

これほどの贅を尽くしたお屋敷や別荘を建てることができた『右近家』の歴史について、少し紐解いていきましょう。

江戸時代の中期頃から明治30年代にかけて、たくさんの荷物を積んだ船が荒れる日本海を果敢に往来していました。大阪~北海道(蝦夷地)を日本海廻りで航行し、各港で商い(売り買い)をしながら往復した回船「北前船(きたまえせん)」です。

北海道から大阪へと向かう「上がり荷」には、主にニシンや昆布などの北海道産物を。北海道に向かう「下り荷」には、砂糖や醤油、衣料品などの生活必需品を大阪や各寄港地で安く買い入れながら運び、莫大な富を生み出したと言われています。

特に日本海五大船主に数えられる名家『右近家』は、天明・寛政(江戸時代)の頃から北前船主として活躍し、最盛期には、代表的な持ち船である八幡丸をはじめ、30隻余りの船を所有していました。

その後も、大量輸送できる蒸気船をいち早く導入し、近代船主への脱皮に成功。

明治期には、海運の近代化をすすめるほかの北前船主たちとともに、海上保険事業にも進出し、現在の損保ジャパン日本興亜の前身である「日本海上保険株式会社」を創立しました。

北前船の歴史・文化を今につなぐ。

国道305号線沿いを車で走っているとひときわ目立つ『右近家』の邸宅は、天保時代の構えを基本に明治34年に建て替えられました。

上方風切妻造瓦葺2階建てで、内倉・浜倉を配し、材料は北前船が産地から運んだという豪勢な構えで、一つひとつの意匠が当時の最高峰とも言える技術が施されています。

館内では、『右近家』が所蔵していた貴重な資料が展示され、一般公開されています。

海への畏敬の念の表れである海側を表とした屋敷構えなど、河野地区ならではの生活風習や家の造り方も見ることができます。

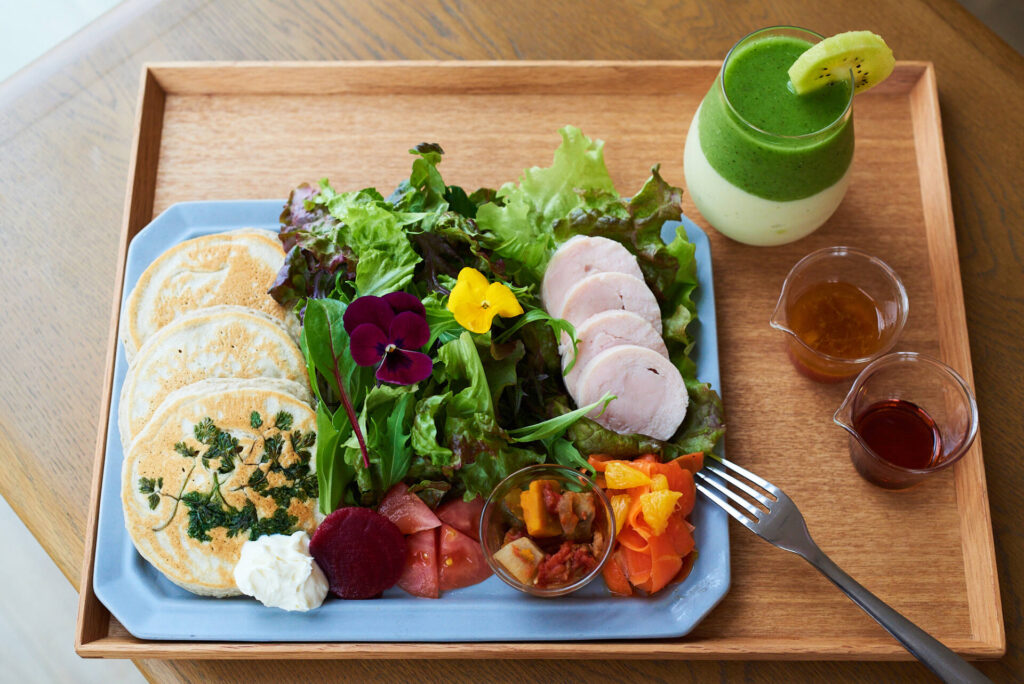

お腹がすいたら、敷地内にある隠れ家レストラン『畝来(うら)』でおいしいランチ(要予約)を。

歴代の右近家当主と同じ目線で、日本海の美しい景色を楽しみたい方は、屋敷裏の高台に建つ別邸へ足を伸ばしてみましょう。

昭和10年、右近家の別荘として山の中腹に建てられた鉄筋2階建ての『西洋館』。スパニッシュ風をベースとした1階、丸太を外装材に用いたスイスのシャレー風の2階、帆船が描かれたステンドグラス、タイル貼りの床、モダンなインテリアなど、こだわりや美意識に満ちた空間は、見どころが尽きません。

そんな異国のリゾートを想わせる瀟洒な洋館で、窓の外に広がる日本海の大パノラマを眺めながら、‟心が満ちる時間“を過してみてはいかがでしょうか。