福井県中央部に位置する鯖江市は、 “めがねのまち”として知られています。最高品質の眼鏡に出合えるだけでなく、めがねにまつわるユニークな体験もできる穴場観光スポットです!

この記事では、そんな“めがねのまち”鯖江市の魅力や楽しみ方について紹介します。

福井のめがね産業|歴史と発展

“めがねの聖地”として知られる福井県鯖江市。鯖江市のめがねの生産は、明治時代に始まり、100年以上の歴史の中で国内めがねフレーム生産の約95%を占めるまでに成長しました。

その歴史は、雪深く産業がない地元の暮らしを向上させるために農家の副業として始まり、昭和58年(1983年)には、世界で初めて、軽くて丈夫なチタン製めがねの開発・生産に成功し、イタリア、中国と共に世界の三大めがね産地となりました。

現在では、伝統的な職人技と最新の技術が融合し、世界最高品質のめがねを生産しています。鯖江市のめがね産業は、その歴史の中で培われた技術と絶え間ない革新によって今日もなお成長を続け、福井県のアイデンティティの一部となっています。

福井のめがねは世界最高品質!

長い歴史の中で受け継がれてきた伝統的手法と最新の技術が融合した鯖江のめがね。現在では国内で約96%、世界でも約20%のめがねフレームが鯖江で作られています。

金型制作からプレス加工、組み立て、磨きなど、最大で300もの工程で作られる鯖江のめがねは、それぞれの工房で職人たちの熟練した技術によって生み出されています。

見た目の美しさだけでなく、使い心地や機能性など細部にまでこだわり抜かれためがねは、“Made in SABAE”ブランドとして、今や世界最高峰の品質を誇っています。

福井のめがねが詳しくわかる!知ればもっとめがね愛が深まる『めがねミュージアム』

鯖江市にある「めがねミュージアム」は、めがねのまちのシンボル的存在です。

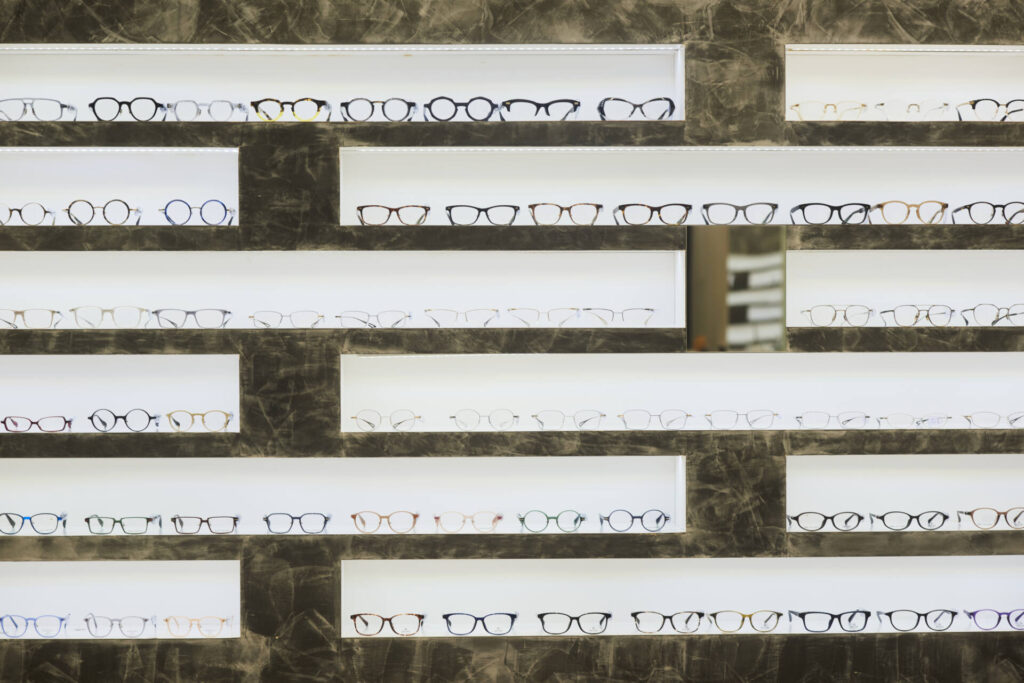

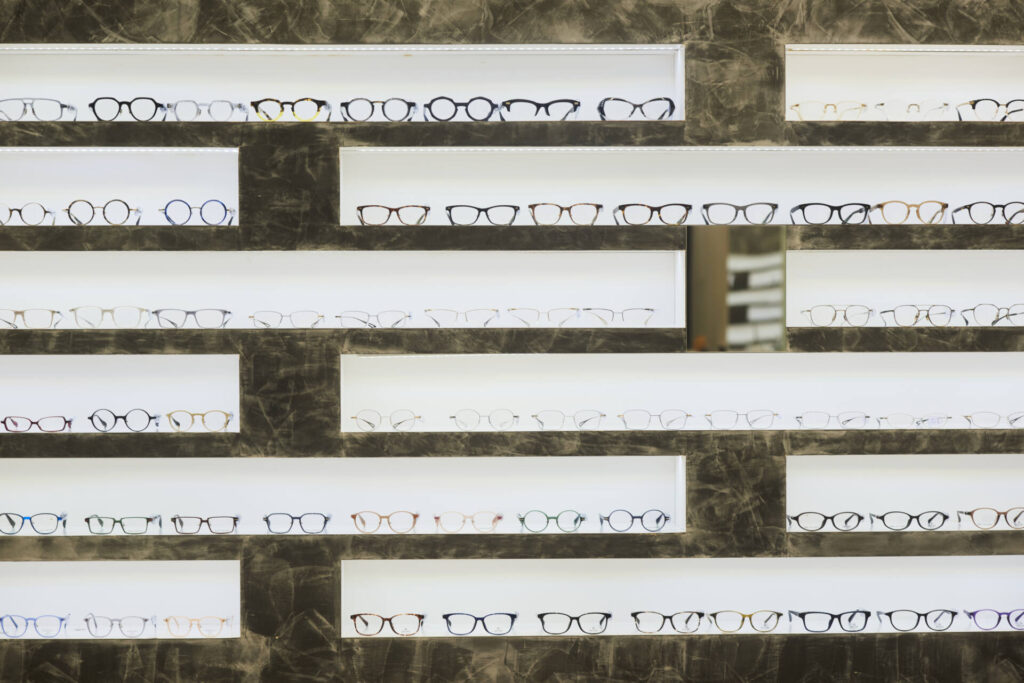

洗練されたショップには県内約50社の最新モデル3,000本以上が揃い、各社のオリジナルフレームをじっくり見比べながら選ぶことができるのは産地ならでは。眼鏡作製技能士の資格を持つスタッフが常駐していて、信頼できるプロに相談しながら、最適な1本に巡り合うことができます。

また、めがねの歴史を学べる「めがね博物館」や、カフェ、世界に一つだけのオリジナルめがねを作ることができる「めがね手作り教室」やめがね作りの技術に触れることができる「体験工房」も併設されています。

INFORMATION

めがねミュージアム

【住所】福井県鯖江市新横江2-3-4(めがね会館)(地図)

【TEL】0778-42-8311

【アクセス】JR鯖江駅より徒歩約10分 / 北陸自動車道鯖江ICから車約2分

【駐車場】あり(50台)

【営業時間】めがねショップ|10:00~19:00 体験工房・博物館・スイーツコーナー|10:00〜17:00 MUSEUM CAFE|10:00〜16:00

【定休日】水曜日(祝日は営業)、年末年始

【HP】https://www.megane.gr.jp/museum/

お土産にもおすすめ!自分だけのめがねやキーホルダーを作ろう

『めがねミュージアム』を訪れたら、世界に誇る福井のめがねづくりを手軽に体験できる体験工房へも訪れてみましょう。

めがね素材を組み合わせてキーホルダーを作る「めがね de コラージュ」や、「めがね手作り教室」では、フレームの素材選びから削り出し、ヤスリ仕上げなど、本格的なめがねづくり体験ができます。

【めがねdeコラージュ】

【申込方法】 完全予約制

【電話での予約】 (前日まで) 0778-42-8311

【Webでの予約】(3日前まで)こちらから

【料金】 2,000円(税込)

【所要時間】 1時間程度(個人の方の目安です)

【営業時間】 10:00~17:00

【定休日】 水曜日(祝日は営業)・年末年始(※開催状況はめがねミュージアムHPのお知らせでご案内)

【対象年齢 】小学1年以上 ※小学1年生〜3年生は保護者の方同伴必須(親子で1個製作)

【HP詳細ページ】https://www.megane.gr.jp/museum/key_chain/

【めがね手作り教室】

【申込方法】 Webでの予約(6日前まで)こちらから

【料金】 通常コース 24,200(税込) ・・・ ケース付き・完成品発送無料・名入れ

時短コース 24,200円+3,300円(税込) ・・・ フロント手作り・テンプルは職人のおまかせ、ケース付き、完成品発送無料、名入れ可能

※その他各オプションあり(詳細はHPへ)

※レンズは別売り

【所要時間】 通常コース10:00~17:00 (お昼休憩 1時間あり

時短コース10:00~15:00 (お昼休憩 1時間あり)

【定休日】 水曜日(祝日は営業)・年末年始 (水曜が祝日の場合、及びお盆期間は営業)

【HP詳細ページ】 https://www.megane.gr.jp/museum/school/

めがねがいっぱい!SNS映え抜群な “メガネストリート”

JR鯖江駅から「めがねミュージアム」へと向かう通称「メガネストリート」には、あちこちに遊び心あふれるめがねの仕掛けが施されていて、思わず写真に撮りたくなる映えスポットとなっています。

約1kmの通りの所々にめがね型のベンチやマンホール、めがねをかけた車止めなど、楽しい仕掛けがたくさん。探しながら歩くと「ここにも!」というような仕掛けも見つかるので、ぜひ“隠れめがね”を探しながら歩いてみてください。

地元スタッフ厳選!福井でおすすめのめがねショップ5選

ここからは、地元スタッフがおすすめする、めがねショップをご紹介します。それぞれに個性のあるショップを巡って、ぜひ鯖江でお気に入りの1本に出合ってくださいね。

【BOSTON CLUB SHOP SABAE】

著名人にも多くの愛用者を持つ眼鏡ショップ「BOSTON CLUB SHOP SABAE」。旗艦ブランド「JAPONISM(ジャポニスム)」など、デザイン性や機能性をとことん追求したオリジナルブランドのフレームがずらりと並びます。ショップ2Fの「ジャポニスムミュージアム」も見応えあり。

INFORMATION

BOSTON CLUB SHOP SABAE

【営業時間】10:00~19:00

【定休日】水曜日

【住所】福井県鯖江市三六町1-4-30 BCビル1F(地図)

【アクセス】北陸自動車道鯖江ICより約10分

【駐車場】あり(約8台)

【TEL】0778-52-0890

【HP】http://www.gloss-eyes.com/sabae/

【田中眼鏡 福井店】

唯一無二のセレクトで多くの眼鏡ファンが厚い信頼を寄せるめがねのセレクトショップ「田中眼鏡」。2019年にオープンした福井駅前の福井店では、県内ではここでしか取扱いのないのブランドや、希少なヴィンテージフレームなども取り揃えています。

INFORMATION

田中眼鏡鯖江 本店

【営業時間】平日 10:00~19:00 土日祝 10:00~18:00

【定休日】水曜、第3・5日曜

【住所】福井県鯖江市神明町1丁目2−8(地図)

【アクセス】福井鉄道「神明駅」より徒歩約3分/北陸道鯖江ICより車で約10分【駐車場】あり(5台)

【TEL】0778-51-4742

【HP】 https://tanakagannkyou.com/

田中眼鏡 福井店

【営業時間】11:00〜19:00

【定休日】水曜、第1・3火曜

【住所】福井県福井市中央1丁目8−21 伊井ビル 5号館1F(地図)

【アクセス】JR福井駅から徒歩約5分

【駐車場】なし(周辺にコインパーキングあり)

【TEL】0776-92-0448

【鯖江駅眼鏡】

ネジ締めや洗浄などのアフターケアはもちろん、レンズの交換や修理に至るまで、眼鏡に関するあらゆることに対応する「鯖江駅眼鏡」。眼鏡の素材を使った小物作りなど体験もできます。鯖江駅構内にあり観光案内所も併設されているので、鯖江駅に着いたらぜひお立ち寄りを。

INFORMATION

鯖江駅眼鏡

【開館時間】10:00~19:00

【定休日】木曜日、年末年始(観光案内所は年末年始のみ)

【住所】福井県鯖江市日の出町1-2(JR鯖江駅構内)(地図)

【TEL】0778-62-7507

【アクセス】JR鯖江駅構内(JR福井駅より「ハピライン」で約15分・快速で約10分)/北陸自動車道鯖江ICより車で約10分

【駐車場】鯖江駅前に有料駐車場あり

【HP】http://repair-f.com/store/

【Lens Park(レンズパーク)】

日本唯一の専門メーカーとしてサングラスレンズを作り続けている乾レンズが2023年にオープンした『Lens Park(レンズパーク)』。レンズのことを知れるギャラリーやショップだけでなく、カフェ、休憩スペースも併設された複合施設です。オリジナルコーヒーやこだわりのスイーツを楽しみながら、目が喜ぶレンズと出合いましょう。

INFORMAITON

Lens Park(レンズパーク)

【開館時間】 10:00 ~ 19:00(18:30LO、月曜のみ17:00LO)

【定休日】 火曜日

【住所】 福井県鯖江市丸山町1-3-31(地図)

【アクセス】 鯖江ICから車で約15分/JR鯖江駅からタクシーで約10分

【駐車場】 あり(9台)

【TEL】 0778-52-7977

【HP】 https://lens-park.com/

【Paperglass(ペーパーグラス)】

デザインやかけ心地にこだわった視力矯正用の眼鏡やサングラスとしても人気の『ペーパーグラス』は、”紙のような薄さ”が特徴の薄型めがね。栞のように手帳に挟んだりポケットに入れたりとコンパクトに携帯ができます。

薄さや手軽さだけでなく、長時間着用できるやわらかなかけ心地にも工夫が見られる革新的な眼鏡です。

INFORMATION

ペーパーグラス福井 鯖江店

【営業時間】 毎週土日・祝日/11:00〜17:00 平日/10:00〜18:00

【定休日】 なし

【住所】 福井県鯖江市丸山町3丁目5-18(地図)

【アクセス】 鯖江ICから車で約14分/JR鯖江駅からタクシーで約13分

【駐車場】 あり

【TEL】 0778-42-5579

【HP】 https://store.paperglass.jp/

オンラインでも購入可能! 鯖江めがねのWEBストアをご紹介

鯖江のめがねは、プロの説明を聞けたり、たくさんの種類から吟味できるという点で、やはり現地での購入がおすすめですが、リピートしたい方、鯖江に行く前にブラウズしておきたい方向けに、鯖江ブランドを知れる&また購入できるWEBストアを紹介します。

【BROS JAPAN】

現存する世界最古のめがねメーカー「American Optical(アメリカンオプティカル)」の日本総代理店として創立された『BROS JAPAN(ブロスジャパン)』のWEBストア。

日本人の骨格に合わせた「BJ CLASSIC COLLECTION」などのオリジナルブランドも展開しています。WEBストアでは太陽光でレンズが色付く「SUNSHIFT」シリーズが購入できます。

BROS JAPAN STORE: https://brosjapanstore.com/

【谷口眼鏡】

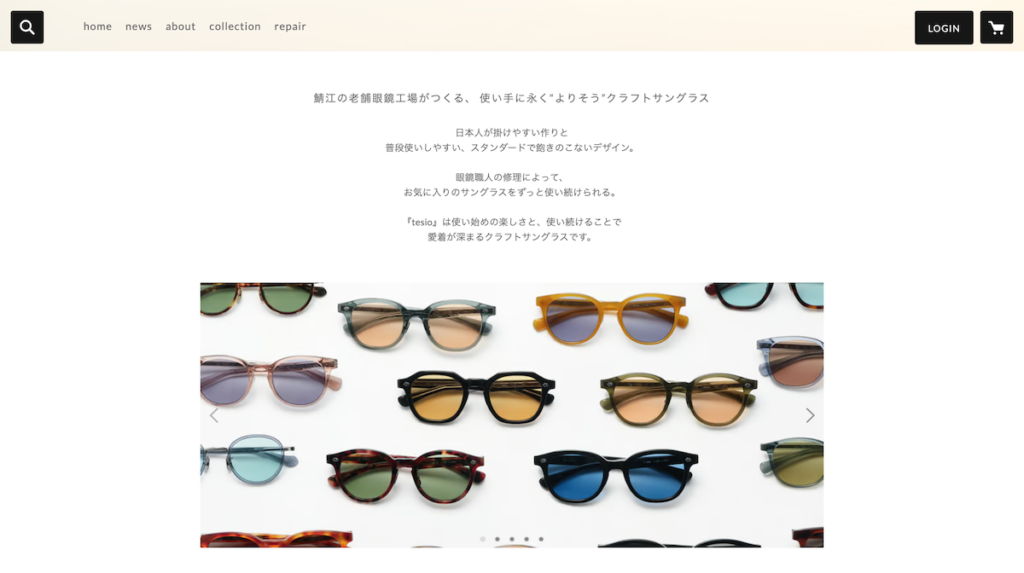

約半世紀にわたり、プラスチックフレームの製作を手がけている『谷口眼鏡』。

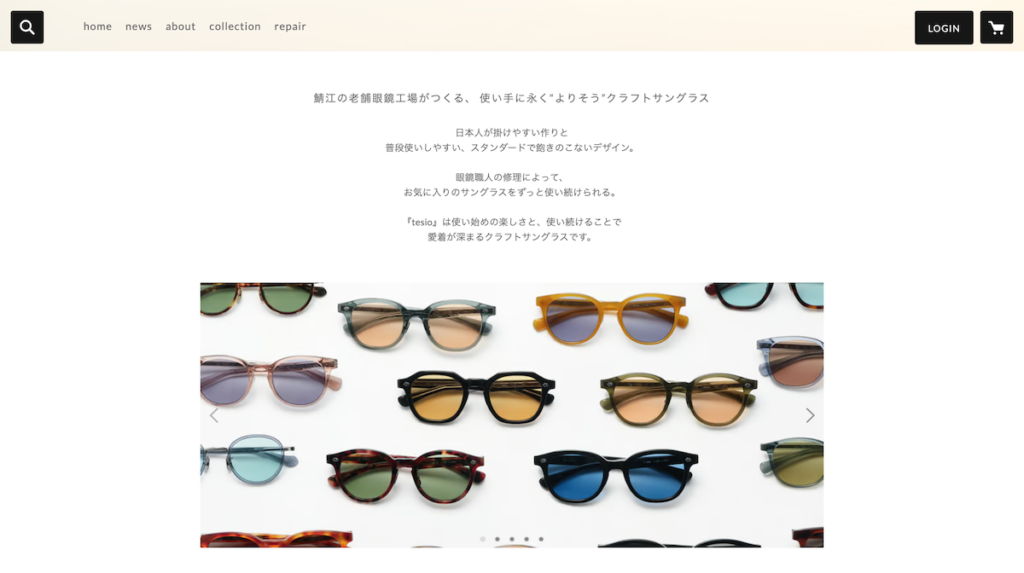

WEBストアでは日本人の顔に合わせ、暮らしに馴染みやすいシンプルなデザインが特徴のサングラスブランド「tesio」シリーズの購入ができます。

谷口眼鏡 「tesio」オンラインストア: https://tesio-sg.stores.jp/

全国からめがね好きが集まる「めがねフェス」

画像引用:https://meganefes.com/

画像引用:https://meganefes.com/福井県鯖江市で毎年開催される「めがねフェス」は、日本最大のめがねの産地であるこの地域の文化と産業を祝うイベントです。鯖江市を中心に、様々なメガネブランドや地元のメガネ製造業者が参加し、最新のトレンドや伝統的な技術が披露されます。

めがねフェスでは、最先端のメガネデザインを一堂に見ることができるだけでなく、メガネ製作のデモンストレーションやワークショップに参加することもできます。地元の食品や工芸品の販売ブースも設けられ、メガネ産業だけでなく、福井県の豊かな文化も体験できる一大イベントです。

鯖江のめがねの歴史がわかる 映画「おしょりん」

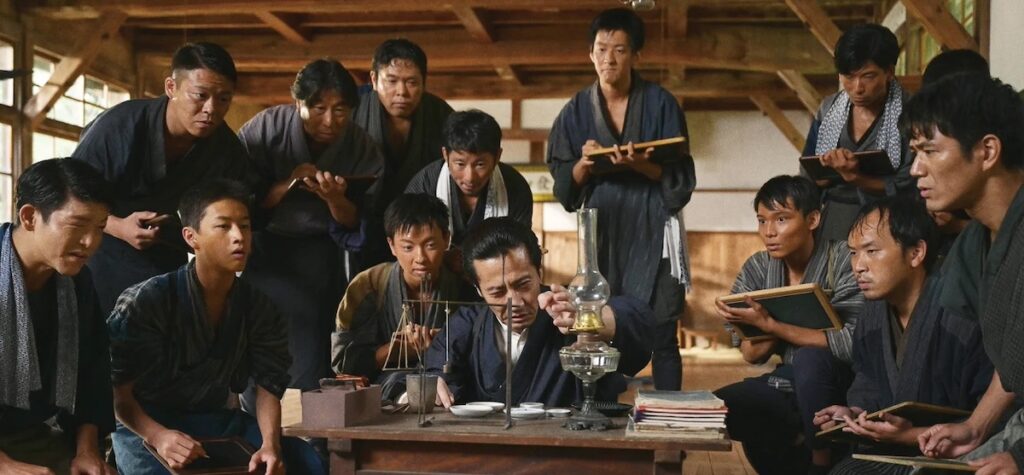

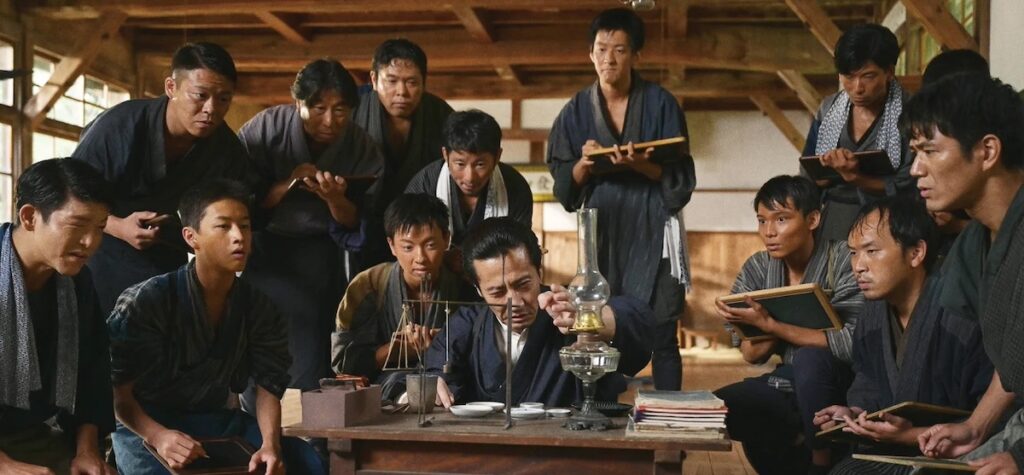

画像引用:https://movies.kadokawa.co.jp/oshorin/

画像引用:https://movies.kadokawa.co.jp/oshorin/2023年秋に公開の映画「おしょりん」は、日本製めがねの95%を生産する福井のめがね作りの歴史を描いた作品。明治時代にめがね工場をゼロから立ち上げた兄弟と二人を信じ続けた妻の愛と感動の物語です。

「おしょりん」の撮影は、県内17市町、100を超える県内企業協力のもと、なんとオール福井ロケで撮影されました!

映画の撮影で使用されたロケ地には、観光スポットにもなっている場所があります。ロケ地を見てから映画を見ても、映画を見た後にそれぞれの場面を思い出しながらロケ地を巡ってみるのもおすすめです。

まとめ

いかがでしたか?観光でめがね?と思われるかもしれませんが、めがね愛用者にとっては、見た目だけでなく付け心地や耐久性など含め、“永く愛せる1本”に巡り会いたいものですよね。

「お気に入りのめがねを買う」をきっかけに福井を訪れてみるのもおすすめ。ずっと探していた「これ!」という特別な1本が、世界に誇るめがねの産地「鯖江」で見つかるはずです。福井観光の際には、ぜひ一度めがねのまち鯖江を訪れて、鯖江のめがねと“めがねのまち”の魅力に触れてみてください。