福井県を代表する観光地・東尋坊からほど近い三国湊には、江戸時代の町屋をリノベーションしたカフェやレストラン、宿泊施設などが立ち並び、風情あるレトロな町並みはまち歩きにもぴったり。この記事では、三国湊の歴史や地元民おすすめのスポットなどを紹介します。ぜひ福井観光の際の参考にしてみてください。

三国湊へのアクセス

三国湊までのアクセスを紹介します。

三国湊までは私鉄の駅から徒歩圏内なので、公共交通機関でもアクセス可能です。無料の駐車場も数カ所あり、車でのアクセスも便利です。

公共交通でのアクセス

<JR福井駅から>

JR福井駅→えちぜん鉄道三国芦原線(約50分)→えちぜん鉄道三国駅→徒歩(約5分)

<JR金沢駅から>

JR金沢駅→JR北陸本線(約35分)→JR芦原温泉駅→京福バス(約35分)→えちぜん鉄道三国駅バス停で下車→徒歩(約5分)

福井駅から三国湊までは約55分、金沢駅からは約1時間15分でアクセスできます。(北陸新幹線延伸後は新幹線利用でさらに短時間でアクセス可)

鉄道やバスの便数は路線によって限られています。ダイヤは出発前に確認しましょう。

車でのアクセス

<福井駅から>

JR福井駅→(約35分)→三国湊

<JR金沢駅から>

JR金沢駅→(約1時間10分)→三国湊 ※有料道路を使用した場合

高速道路の最寄りICは北陸自動車道「金津IC」です。金津ICから三国湊までは約20分です。

三国湊は「東尋坊」からも近く、車で約8分、バスで約8分(京福バス「85:東尋坊線」で「三國湊北前通り」バス停下車)です。東尋坊に行くなら、ぜひ三国湊へもあわせて立ち寄ってみては。

駐車場

三国湊「きたまえ通り」周辺に無料駐車場が2箇所あります。

また、「きたまえ通り」から歩いてすぐの坂井市商工会みくに支所前の無料駐車場も利用できます。こちらの駐車場は比較的広いので停めやすいです。

三国湊の魅力を発見

古くから水運による物流の拠点だった三国湊(みくにみなと)には、歴史・文化はもちろんのこと、格子戸が連なる町家や、豪商の面影が残る歴史的建造物など、情緒あるレトロな町並みが残っています。

江戸時代の町家「岸名家」や大正の近代化遺産「旧森田銀行本店」のほか、蔵を改装したカフェやレストラン、雑貨店などが立ち並ぶ風情ある街並みは、まち歩きにもぴったりです。

三国湊を訪れるなら、地元で獲れた新鮮な海の幸を使った料理や、伝統的な郷土料理など、港町ならではの贅沢なグルメ体験も外せません。冬の味覚の王様「越前がに」はもちろん、三国特産の甘エビやガサエビ、もみわかめや塩ウニなど、ぜひ三国ならではの新鮮な海の幸を味わってみてください。

三国湊の歴史と文化

古来より水運による物流の拠点だった三国湊は、江戸中期にそれまでの水運・海運から海上航路へと大きく発達し「北前船交易」が始まると、物流の一大集積地となり一層にぎわい始めました。湊町には北前船を所有する廻船問屋や商店らが軒を並べ、町は大きく発展していきました。

その名残から、今も北前船が残していった歴史・文化、格子戸が連なる町家、豪商の面影が残る歴史的建造物など、情緒ある町並みが残っています。

三国湊にいくならここ!おすすめの観光スポット6選

ここからは、三国湊を観光する際に押さえておきたいスポットを紹介します。三国湊散策をより楽しみたい方は、ボランディアガイドさんの案内とともに巡るのがおすすめ。より深く三国湊散策を楽しめること間違いなしです。

ボランディアガイドのお申込み・お問合せは下記へ

<ボランティアガイドきたまえ三国>

TEL:0776-82-0947

【マチノクラ】

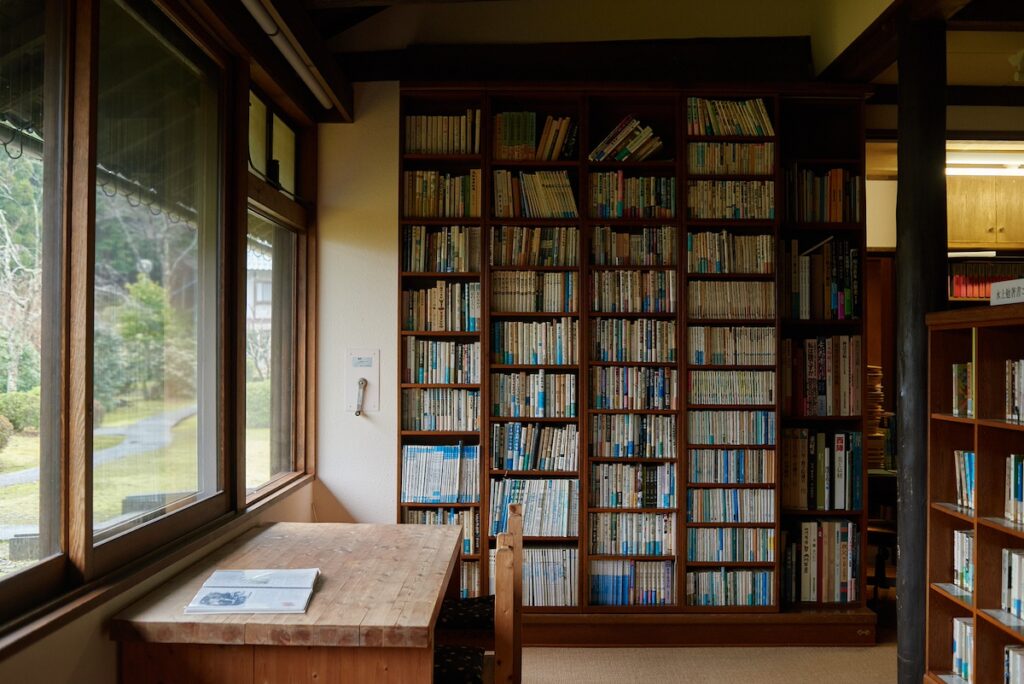

三国湊のまち歩きは、「マチノクラ」からのスタートがおすすめです。三国湊の海運の歴史と文学をテーマにしたミュージアムで、三国湊の概要を知ってから巡ると、より深く三国湊を楽しめますよ。入場は有料。(旧岸名家とのセット割引入場券利用で50円割引き)

INFORMAITON

マチノクラ

【開館時間 】 10時~16時

【休館日】 毎週水曜日(祝日の場合は開館)・年末年始

【訪問時期】 通年

【入場料】 150円(中学生以下は無料) ※旧岸名家との共通入場券あり 200円

【住所】 福井県坂井市三国町北本町4丁目6-48(地図)

【アクセス】 北陸道金津ICから国道305号経由 約20分

えちぜん鉄道三国駅から徒歩 約7分

【駐車場】 なし ※近隣の無料駐車場をご利用ください

【Tel】 0776-82-8392

【HP】 http://mikunikaisyo.org/machinokura-2

【旧森田銀行本店】

洋風の外観が目を引く「旧森田銀行本店」は、三国湊の豪商森田家が創業した森田銀行の新本店として大正9年(1920年)に建てられました。天井の漆喰模様など、細部にまで施された繊細な装飾や彫刻が特徴です。

INFORMATION

旧森田銀行本店

【開館時間 】 9時~17時

【休館日 】 月曜日(祝日は除く)・年末年始

【訪問時期 】 通年

【入場料】 無料

【住所】 坂井市三国町南本町3-3-26(地図)

【アクセス】 JR芦原温泉駅から三国駅行き京福バス「三国駅」下車徒歩7分

北陸自動車道金津ICから車で25分

【駐車場】 なし ※近隣の無料駐車場をご利用ください

【TEL】 0776-82-0299

【HP】 http://mikunikaisyo.org/morita/facilities

【旧岸名家】

三国湊の商業の中心だった北前船交易において材木商を営む豪商であった岸名家。江戸末期に三国独特の建築様式「かぐら建て」で建てられた「旧岸名家」は、国の登録有形文化財に指定されています。そのまま残されている帳場や畳の間の奥にある「水琴窟(すいきんくつ)」などが見どころ。

【三国湊町家館】

三国湊きたまえ通りにある「三国湊町町家館」は、江戸時代に建てられた商家を利用した、観光案内所やまち歩きの休憩所となっています。ガイドマップの設置やレンタサイクルなどがあり、「三国祭」の山車巡航の様子などをビデオで見ることもできます。

【三國湊座】

「三國湊座」は、三国湊のまち歩きやクルージング、レンタサイクルなどの町中ツーリストセンターです。福井県産ビーフや三国特産のらっきょうで作るご当地グルメ「三国バーガー」が人気。三国の名産品の販売やイベントの開催も行なっています。

INFORMATION

三國湊座

【時間】 10時~17時

【定休日】 毎週水曜日

【訪問時期】 通年

【入場料】 無料

【住所】 福井県坂井市三国町北本町4-6-48(地図)

【アクセス】 北陸自動車道金津インターチェンジから車で約20分

えちぜん鉄道三国駅より徒歩約5分

【駐車場】 無料駐車場有り(8台)

【TEL】 0776-81-3921

【HP】 https://mikuni-minato.jp/za/

【瀧谷寺(たきだんじ)】

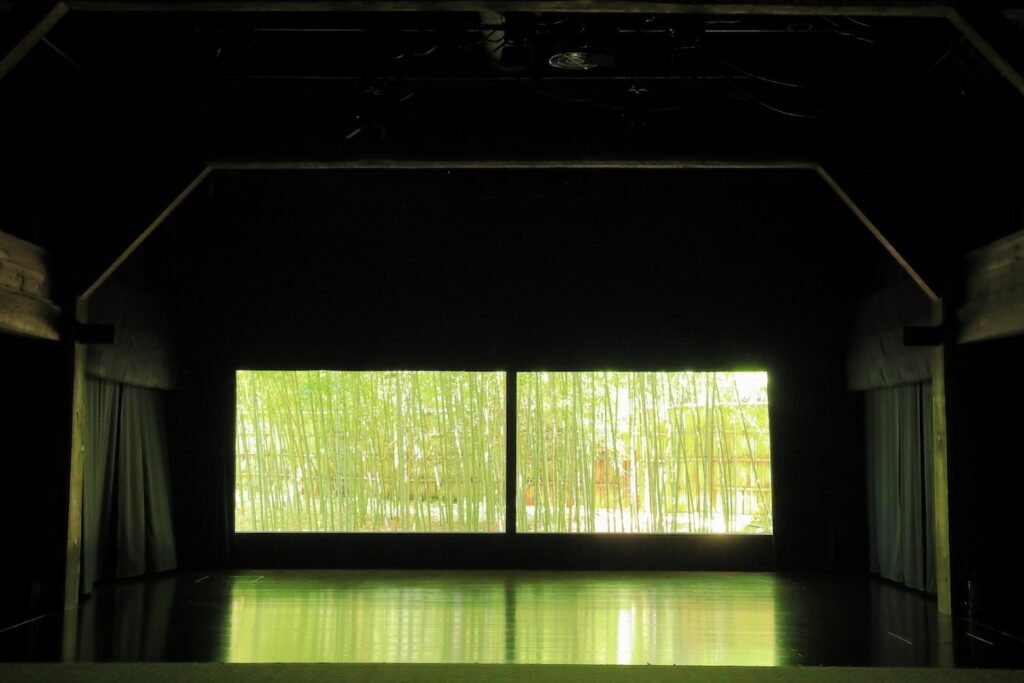

永和元年(1375年)に創建された三国町最古の寺院「瀧谷寺(たきだんじ)」は、国指定重要文化財の本堂、観音堂、庫裏、山門、鎮守堂、開山堂などの貴重な建造物、国の名勝となっている美しい山水庭園、宝仏殿などが見所です。山門へと続く杉並木の参道を歩くと、静寂な雰囲気とともに心穏やかに癒されます。

INFORMATION

瀧谷寺(たきだんじ)

【時間】 8時〜17時(11月〜2月は8時〜16時30分)

【定休日】 なし

【訪問時期】 通年

【拝観料】大人:500円 中高生:300円 小人:200円

【住所】坂井市三国町滝谷1-7-15(地図)

【アクセス】えちぜん鉄道三国駅から徒歩10分

北陸自動車道金津ICから車で25分

【駐車場】無料駐車場有り

【TEL】0776-82-0216

【HP】http://www.takidanji.or.jp/

三国湊の風情を感じる宿泊施設6選

三国湊周辺には、港町の風情を感じながら過ごすのにぴったりな宿泊施設がいくつもあります。ここからは三国湊で過ごすのにおすすめしたい宿泊施設を紹介します。

【詰所三國】

三国湊の中心にある、築130年以上の町家をリノベーションしたゲストハウス。1日2組限定で、人数や用途により1軒丸ごと貸切も可能。備え付けの調理器具、地元の人が作る季節のレシピや材料が購入できるお店のマップを活用して、三国湊に暮らすように泊まる非日常体験を。

【みくに隠居処】

三国サンセットビーチ沿いにある「みくに隠居処」は、地元で採れた新鮮な魚介を楽しめるお宿。食事処としての利用も可能で、三国の海の目の前という立地ならでは、「海釣り体験」などの体験プログラムもあります。日本海を一望できるオーシャンビューテラスや美人の湯として知られる三国温泉を源泉かけ流しで楽しめます。

INFORMATION

みくに隠居処

【住所】 福井県坂井市三国町宿3-7-22( 地図)

【アクセス】 三国港駅徒歩約8分

東尋坊から車で5分 北陸自動車道金津IC(もっとも近いIC)より車で約25分

【駐車場】 あり

【TEL】 0776-82-8558

【HP】 https://inkyojo.jp

【三国オーシャンリゾート&ホテル】

三国湊から少し足を伸ばした高台の上にある「三国オーシャンリゾート&ホテル」。水に濡れるとブルーに発色する福井特産の笏谷石が敷かれた浴槽や、珍しい畳敷きの浴槽など個性あふれる温泉が人気。丘の上にあり、客室からの美しい夕景と日本海の眺望に癒されるお宿。

【大平庵】

宿から近い三国港に揚がった魚介類を中心とした海の幸を存分に楽しめるお宿。特にランチの「三国海鮮手巻き寿司」は地元でも大人気。三国の目の前なので、日本海に沈む夕陽の眺望や100%源泉かけ流しの温泉を堪能できます。

INFORMATION

大平庵

【住所】 福井県坂井市三国町宿3-12-22(地図)

【アクセス】 北陸自動車道金津ICより車で約25分

【駐車場】 三国サンセットビーチの駐車場へお停めください。

※夏の期間は別途駐車料金がかかります。

【TEL】 0776-43-1977

【HP】 https://taiheian.jp/

【東尋坊三国温泉 あらや】

三国湊から車で約10分、国定公園に指定される越前松島の高台にある「東尋坊三国温泉 あらや」は、客室、お食事処、温泉、どのお部屋からも日本海と空のパノラマを見晴らせるお宿。料理、温泉、眺望と魅力が揃ったこちらのお宿は東尋坊へも近く、三国湊だけでなく海辺を楽しみたい方にもおすすめ。

INFORMATION

東尋坊三国温泉 あらや

【住所】 福井県坂井市三国町梶38-37-2(地図)

【アクセス】 北陸自動車道金津ICより車で約20分

【駐車場】 あり 越前加賀海岸国定公園「越前松島」入口駐車場

【TEL】 0776-81-3522

【HP】 https://e-araya.com/

【民宿ふるき】

三国湊から九頭龍川の対岸側にある、鮮魚店直営の宿「民宿 ふるき」。自ら市場で競り落とす確かな品質の鮮魚が楽しめる“魚屋さんの宿”として人気のお宿。食事のみの利用もできる魚好きに愛されるお宿です。

INFORMATION

民宿 ふるき

【住所】 福井県坂井市三国町新保40-26-1(地図)

【アクセス】 北陸自動車道金津ICより車で約15分

【駐車場】 あり(20台)

【TEL】 0776-82-5800

【HP】 https://furuki.biz/

三国湊に来たら絶対に行きたいレストラン・カフェ5選

ここからは三国湊まち歩きに欠かせないグルメスポットを紹介します。三国湊では、風情あるレトロな建物の趣だけでなく、三国ならではの美食体験も楽しめます。

【S’Amuser サミュゼ】

三国湊を象徴する存在だった骨董店の大正時代の古い建物をリノベーションした外観が目を引く「S’Amuser サミュゼ」。地元三国の素材を中心とした“三国フレンチ”を提供。ミシュラン北陸版にも掲載された、丁寧で上質な味を楽しめる名店。

INFORMATION

S’Amuser サミュゼ

【営業時間】 11:30〜13:30 / 18:00〜21:30

【定休日】 火曜日

【住所】 福井県坂井市三国町北本町4-5-31(地図)

【アクセス】えちぜん鉄道三国駅から徒歩6分

【駐車場】 あり(6台)

【TEL】 0776-97-9237

【HP】 http://samuser.jp/

【ことこと koto.koto.】

明治初期の蔵をリノベーションしたマクロビカフェ。本格的なマクロビ料理と体にやさしいスイーツやドリンクを提供。肉を使わない大豆ミートや発酵調味料などで素材の旨みを引き出したメニューが楽しめます。

INFORMATION

ことこと koto.koto.

【営業時間】 11:30〜16:00

【定休日】 日曜・月曜・火曜(不定休あり)

【住所】 福井県坂井市三国町南本町3-3-34(地図)

【アクセス】|えちぜん鉄道三国駅から徒歩4分

【駐車場】あり(4台)

【TEL】 0776-81-2000

【HP】 https://www.kotokoto-fukui.com/

【大和甘林堂】

創業享保4(1719)年の“超”老舗和菓子店。求肥で餡を包みきな粉をまぶした「鶯餅(うぐいすもち)」は三国を代表する和菓子として知られています。店頭で注文すると出来立てを用意して丁寧に紙に包んでくれます。

INFORMATION

大和甘林堂

【営業時間】 8:00〜18:00

【定休日】 水曜日

【住所】 福井県坂井市三国町北本町4-4-52(地図)

【アクセス】 えちぜん鉄道三国駅より徒歩4分

【駐車場】 あり(8台)

【TEL】 0776-82-0046

【バードランド】

三国湊から少し足を伸ばしたところにあるナポリピッツアの名店。ナポリ本拠の「真のナポリピッツァ協会」の認定店にも選ばれています。定番の「マルゲリータ」以外にも、福井のへしこを使ったピッツァや冬のせいこがにのピッツァも人気。

INFORMATION

バードランド

【営業時間】 11:00~15:00 / 17:00〜21:00(土日祝 17:30から)

【定休日】 月曜、木曜不定休

【住所】 福井県坂井市三国町緑ヶ丘4-19-21(地図)

【アクセス】えちぜん鉄道三国駅より徒歩約20分 / 金津ICより車で約20分

【駐車場】 あり(16台)

【TEL】 0776-82-5778

【HP】 https://www.birdland1989.com/

【ポルタの喫茶室】

三国湊から車で5分ほどの坂道の途中にある「ポルタの喫茶室」は、どこか懐かしい雰囲気が居心地のよい喫茶店。自家焙煎のスペシャリティコーヒーや、毎朝焼きあげる自家製パンを使ったモーニングなどが楽しめます。

INFORMATION

ポルタの喫茶室

【営業時間】 7:30〜17:00

【定休日】 木曜日、金曜日

【住所】 福井県坂井市三国町運動公園2-1-1(地図)

【アクセス】えちぜん鉄道三国駅より徒歩約20分 / 金津ICより車で約20分

【駐車場】 あり

【HP】 https://portaworks.stores.jp/

グルメ以外も楽しみたい!三国湊の情緒あふれるおすすめスポット2選

三国湊には、グルメスポット以外にも三国湊ならではの情緒を感じられるスポットがあります。歴史ある港町の趣を感じる素敵なスポットをご紹介します。

【みくに園】

「三國湊きたまえ通り」にある盆栽店。ミニ盆栽がずらりと並ぶ店内は小さなギャラリーのようで見ているだけでも癒されます。完成品だけでなく、好みの器や植物を選んでオーダーすることもできます。自分でミニ盆栽が作れるワークショップもおすすめ。

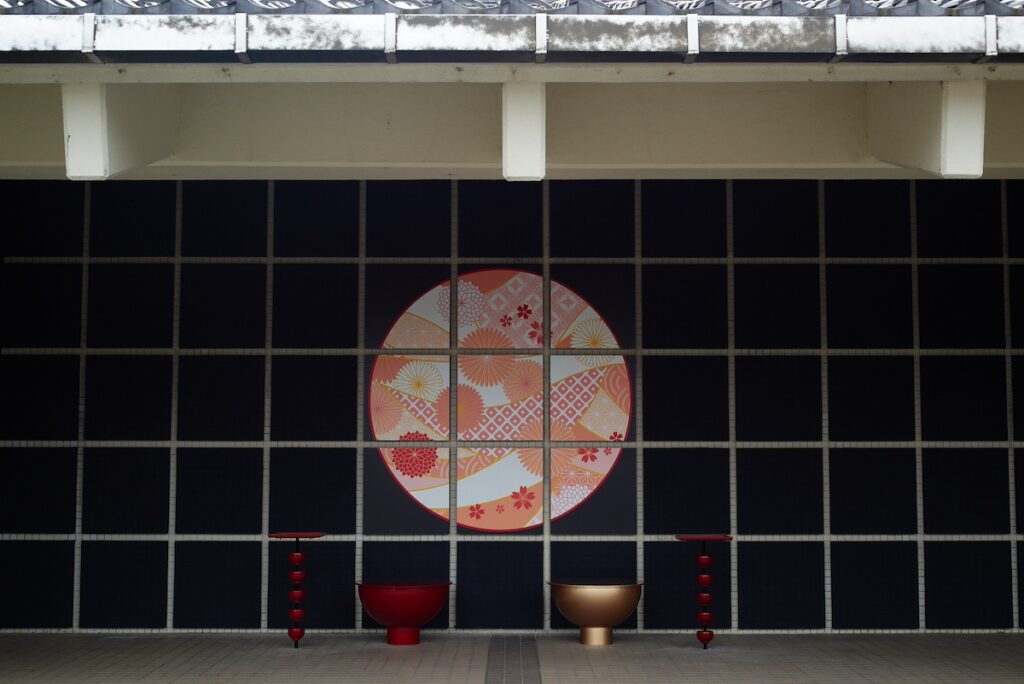

【三国提灯 いとや】

三国祭りや三国花火などのイベントでも目を引く「三国提灯」を製作する「いとや」。他県では分業される12の工程を全て手作業で仕上げています。完全予約制のワークショップも観光客に人気。時間のない方には手作りキットもあります。

INFORMATION

三国提灯 いとや

【営業時間】 8:00〜21:00

【定休日】 水曜日

【住所】 福井県坂井市三国町南本町2-3-29( 地図)

【アクセス】 えちぜん鉄道三国駅から徒歩 6分

【駐車場】 あり

【TEL】 0776-81-3574

【HP】 http://itoya-chouchin.jp/

貴重な「ふくい甘えび」を使った甘海老丼づくり体験

旅の思い出に、こちらの三国湊ならではのグルメ体験はいかがでしょうか。

三国港で毎年4月に最盛期を迎える「ふくい甘えび」。近海で獲れた新鮮な甘えびは、とろっとした粘りと甘味たっぷりの、一度食べたら忘れられない味です。

「みくに隠居処」では、その「ふくい甘えび」を使った甘海老丼づくり体験ができます。期間限定でしか味わえない極上の味をぜひ、自分ならではの盛り付けで味わってみてください。

INFORMATION

甘海老丼づくり体験

【実施期間】 4月 ※ご要望により5月〜6月も実施可能の場合あり(詳しくはお問い合わせください)

【時間】 体験|10:00〜11:00 実食|11:00〜11:45

【対象】 4歳から

【定員】 1~20人

【申込み】 1日前までに予約サイトから要予約

【予約サイト】 https://inkyojo.jp/activity/#spring

【実施場所】 「みくに隠居処」 福井県坂井市三国町宿3-7-22( 地図)

【アクセス】 えちぜん鉄道三国港駅より徒歩約8分 / 北陸自動車道金津ICより車で約25分

【駐車場】 あり

【TEL】 0776-82-8558

北陸三大祭りの1つ!活気あふれる三国祭

画像引用:https://itoya-chouchin.jp/stories/stories-4/

画像引用:https://itoya-chouchin.jp/stories/stories-4/三国の町が一年で最も活気づくのが、江戸時代から続いている三国神社の例大祭「三国祭」。福井県指定無形民族文化財の「三国祭」は、毎年5月19日から21日まで三日間に渡り行われ、毎年十数万人の人が訪れます。

勇壮な武者人形を載せた山車(やま)が三味線・笛・太鼓ばやしにのり町を練り歩く光景は圧巻です!地元民も毎年楽しみにしているお祭りを、ぜひ一度体感してみてください。

三国祭の詳細・駐車場や無料シャトルバスの情報については公式サイトをご覧ください。

三国祭り公式サイト:https://mikunimatsuri.com/

まとめ

今回は情緒あふれるレトロな町並みが残る日本海の港町“三国湊”の魅力を紹介しました。

福井観光の際には、東尋坊だけでなくぜひ三国湊にもぜひ立ち寄って、潮風と港町風情を感じるひと時を過ごしてみてくださいね。