時代を超えて愛され続けるクラシックスタイル。

眼鏡の聖地鯖江市にあるBROS JAPAN(ブロスジャパン)は、現存する世界最古の眼鏡メーカー『American Optical(アメリカンオプティカル)』の日本総代理店として、2001年に創立しました。

ブロスジャパンが手掛けるブランドのひとつ、『BJ CLASSIC COLLECTION』は、American Opticalのクラシックフレームをもとに、日本人の骨格に合ったデザインを展開するアイウェアブランドとして2005年に誕生しました。

「自分たちが信じるモノだけを作っていく」オーナーである浜田氏の理念のもと、自分達が納得できる本当に良いものを作り続けているブロスジャパン。その真っすぐなモノづくりへの信念とは一体どのようなものなのでしょうか。

眼鏡職人による実直なモノづくり。

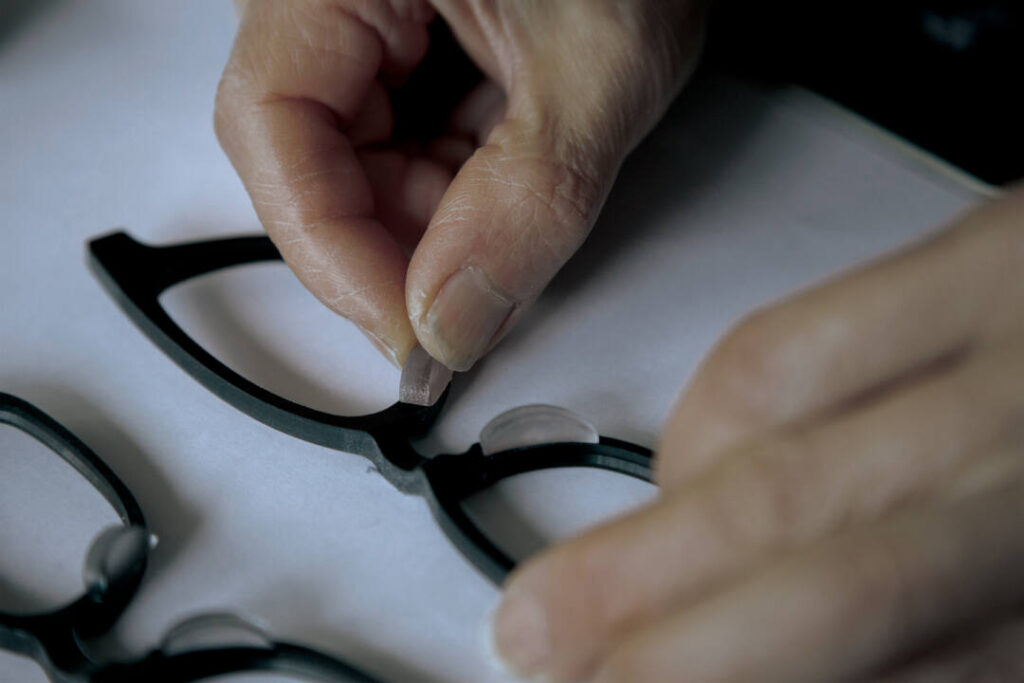

ブロスジャパンが世に送り出す眼鏡は、世界でも有数の技術力を持つ眼鏡職人の手によって作られています。機械では表現できない手作りならではの美しさをうかがわせるポイントのひとつに、「セルロイド」によるフレーム作りがあります。セルロイドは、発火温度が低く170度で発火してしまう危険性があるため、機械での大量生産が難しく扱いが非常に難しい眼鏡の生地です。しかし変形しにくく美しい艶を放つため眼鏡に適した素材でもあります。ブロスジャパンでは敢えて扱いが難しいセルロイドでのモノづくりを続けることにより、優れた職人の技術を継承し続ける事の大切さをも考え続けています。

「良いものを長く使ってほしい」そのためなら手間も時間も惜しまない、そんな想いがブロスジャパンの作る眼鏡から伝わってきます。

一期一会の個性に着目。

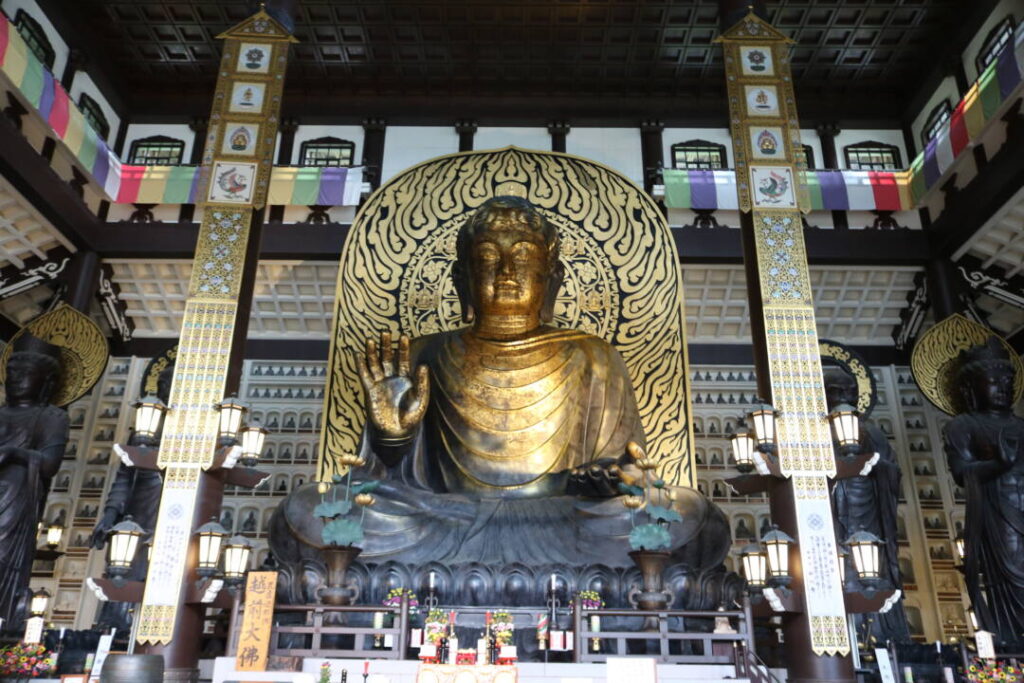

BJ CLASSIC COLLECTIONが、会社設立20周年の節目に発表した「CRAFTSMAN EDITION(クラフトマンエディション)」では、改めてCRAFTSMAN(職人)に着目しました。眼鏡を、物や商品としてではなく、ひとつひとつの「作品」としてとらえ、個性を出すことに挑戦したのです。

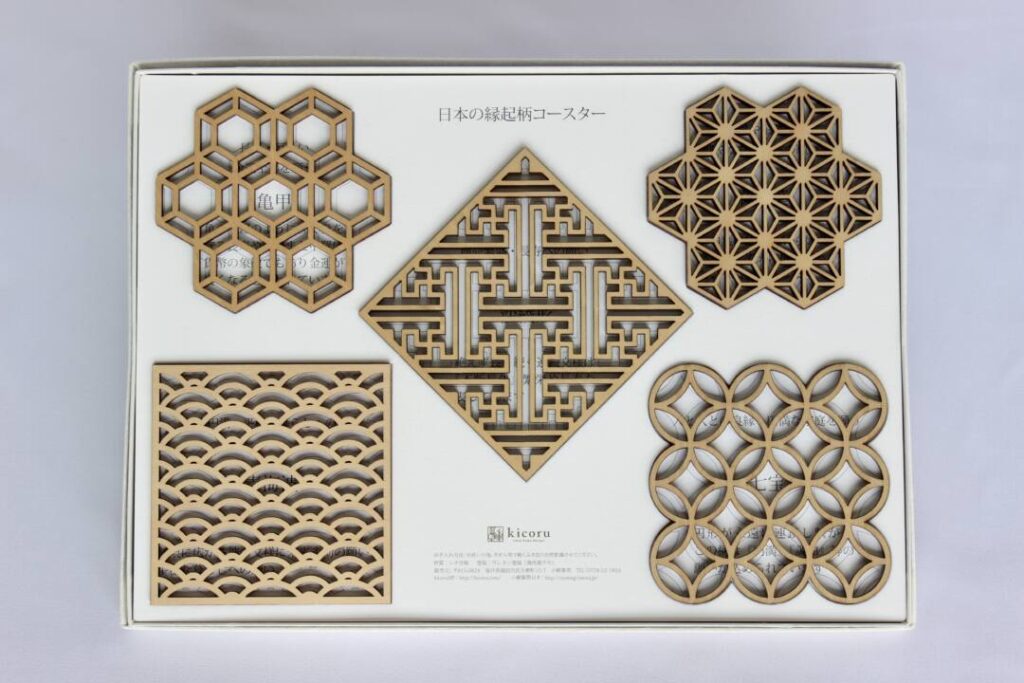

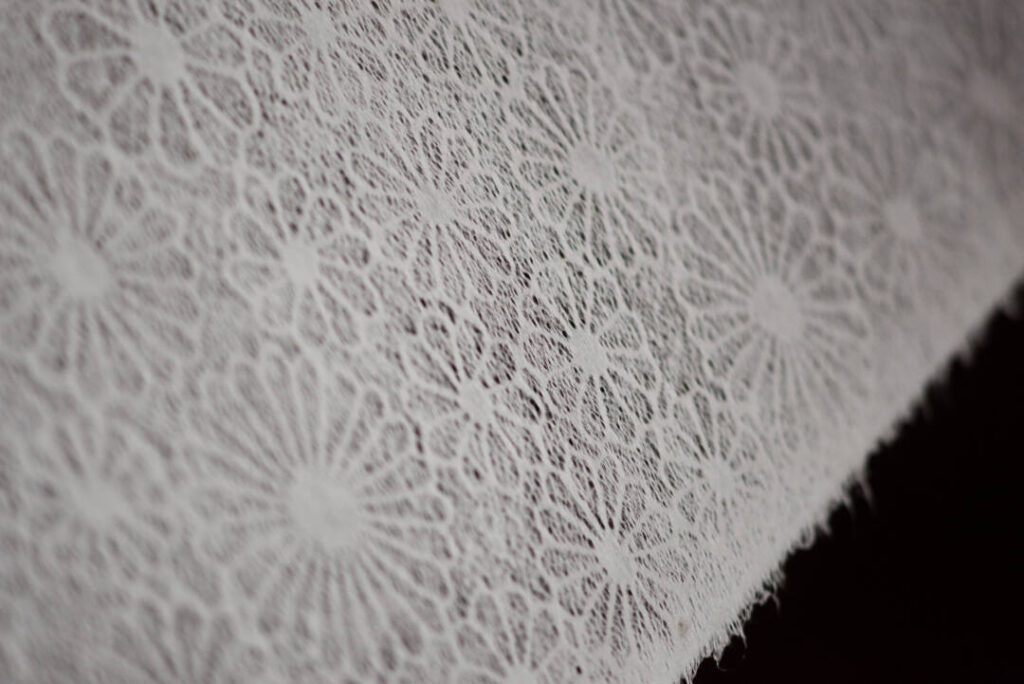

フレームの角が立っているもの、丸みを帯びているもの、統一された形の中でも敢えて一本一本に不均一の美しさを持たせたと言います。さらに伝統的な職人技のひとつ、「芯張り」を取り入れました。

これは、テンプルと呼ばれる眼鏡の耳掛け部分を作る技法のことで、昔ながらの高度な職人技のひとつです。美しい彫金模様の金属芯が浮かび上がる個性ある一点物は、まさに作品と呼ぶにふさわしい眼鏡となったのです。

モノが職人の作品だった時代のモノづくりを現代で再現する、これは長年技術を継承してきた職人がいなければ実現できません。「自分たちが信じるモノだけを作っていく」その真摯で一途な姿勢が、今なおファンの心を捉えて離さない理由のひとつなのかも知れません。