奥深き蒔絵の世界との出会い。 永平寺出身の駒本長信さんが河和田へ来ることになったのは、奥様の家業が蒔絵工房だったことから。25歳で『駒本蒔絵工房』で蒔絵職人だった義父に師事し、筆の持ち方や線の引き方など一から教わります。当時は仕事量が多くスピードが求められた時代。数をこなすうちに腕も上達し、仕事の流れも自然と身についていったのだとか。

そうして自信がついてくると、もっと深く蒔絵の世界を知りたいと思うようになったそうです。そんな時、京都で修行し河和田で独特の蒔絵を描いていた加藤さん(当時70歳)という方から「河和田の蒔絵ばかりもいいが自分のところに来て少し上を目指さないか」と声をかけられ通うことに。「手法・技法の面で数段深く、いい勉強をさせてもらった。」

もっといいものをという思いはさらに強くなり、その後加藤さんの下でともに教わった蒔絵職人仲間4,5人と「漆琳会」を結成。作品展などを行いながら切磋琢磨した経験は「今思うと底力になっている。ライバル心ももちろんあったが、同じ道を追求する者同士だから忌憚なく意見を言い合えた。今は飲み会ばっかりだけど。」

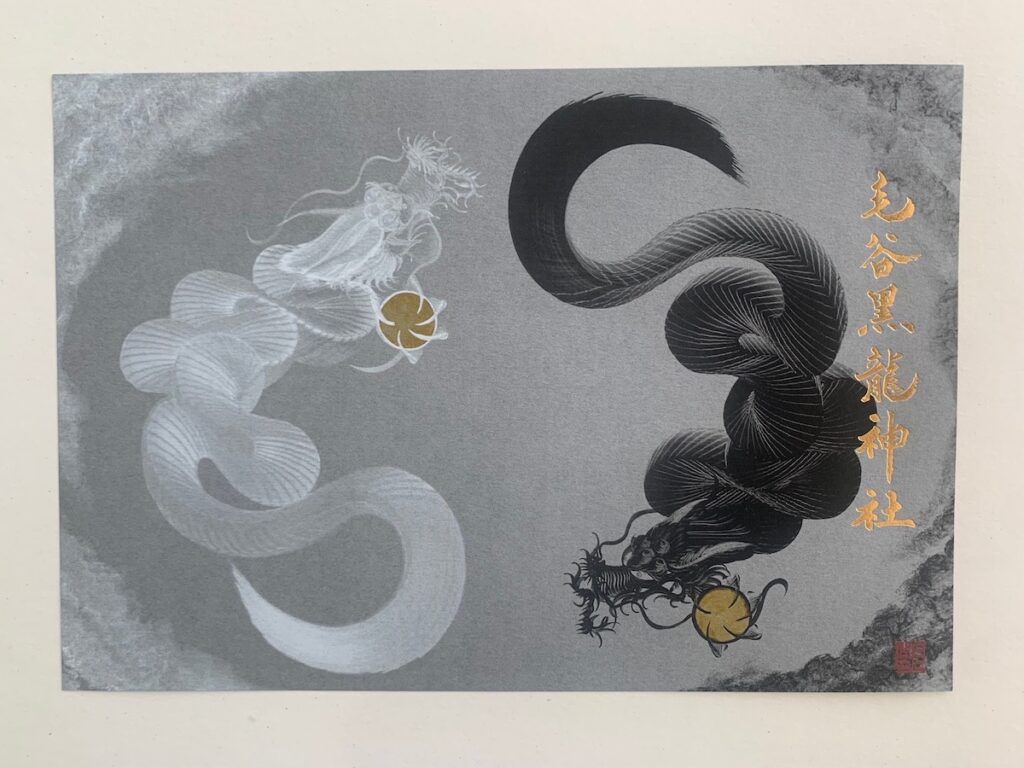

デザインと技法で生み出す美しい装飾。 蒔絵は、「塗り」の後に漆を筆につけ塗面に文様を描く装飾。主なものとして「平蒔絵」「研出蒔絵」「高蒔絵」などの種類があり、制作工程もそれぞれに違います。「平蒔絵」には「消し蒔絵」と「磨き蒔絵」があり、越前漆器の「平磨き蒔絵」は、独特のつやを出す点で一番優れていて、他の産地では真似できないものがあるといいます。

依頼が来ると、まずは図案を考えるところから始まります。図案が決まったら、仕上げまでの段階を頭でシミュレーションし、どの段階から始めていくかを考えて仕事にとりかかっていきます。あらゆる技法を周知していないとシミュレーションもできないため、作品づくりを通して技を磨いていったのだそう。「蒔絵は技術と図案と両方やらないとだめ。図案構成からあらゆる技法を使うので、総合力が要求される。蒔絵は最終工程なので、器の良し悪しを決める。その分責任も重大。」

機械にはできない漆の世界。それを大事に。 時代とともに技術も進歩し「スクリーン印刷」という技術も出現。昔と比べると手書きの蒔絵の需要も減少傾向になり、自ずと後継者も少なくなったそう。「時代の流れだから受け入れざるを得ない。でも機械にはできない漆の世界は絶対ある。それを大事にしていきたいと思う。」と駒本さん。

77歳になられた今もインターンシップ制度を利用して学びに来る学生や海外からの体験者などを積極的に受け入れています。「若い頃寝る間も惜しんで勉強したおかげで、今若い人が自分を頼ってくる。幸せだなと感じる。」と駒本さん。「今は2匹の猫と戯れながら悠々自適にやっています。」

現在『駒本蒔絵工房』では金継ぎ体験や蒔絵体験もできます。(予約制)