日常を忘れて、心と頭を大自然に開放する。

常神半島の根元、塩坂越(しゃくし)地区にある『波華楼(なみはなろう)』。地区の中でも最南端に位置するため視界を遮るものがなく、遥か彼方まで続く水平線と豊かな緑が群を抜いた眺望を作り上げているお宿です。

ここでは、日常やデジタル機器のことは忘れてください。五感をフルに働かせて雄大な自然を感じ、過ぎていく時間にゆったり身を委ねる。それこそがここでの最高の過ごし方です。周辺には主要道路が通っていないため、聞こえてくるのは自然の音だけ。浜の上に建っているので、波が文字通りすぐそこまで来る臨場感もたまりません。

お部屋は限定6室。全室テラス付きのオーシャンビューになっており、到着後すぐに飲み物を手にテラスで寛ぐ人が多いというのも納得です。特に3階の角部屋は、正真正銘の特別室。2方向にテラスがあり、それぞれ違った雰囲気を独り占めすることができます。ロッキングチェアで吹き抜ける潮風を受けつつ、心と頭を空っぽにする心地よさを満喫しましょう。

もう一つ、ぜひご堪能いただきたいのが貸切露天風呂からの眺めです。まるで海と一体化したような錯覚を覚えるほどダイレクトに海を感じられる露天風呂は、明るいうちの入浴がおすすめ。天気の良い日は京都の丹後半島まで見渡すことができます。美しい景観とともにゆったりとしたひと時をお過ごしください。

若狭の海の恵み。美味しさを引き立てるのは大パノラマ。

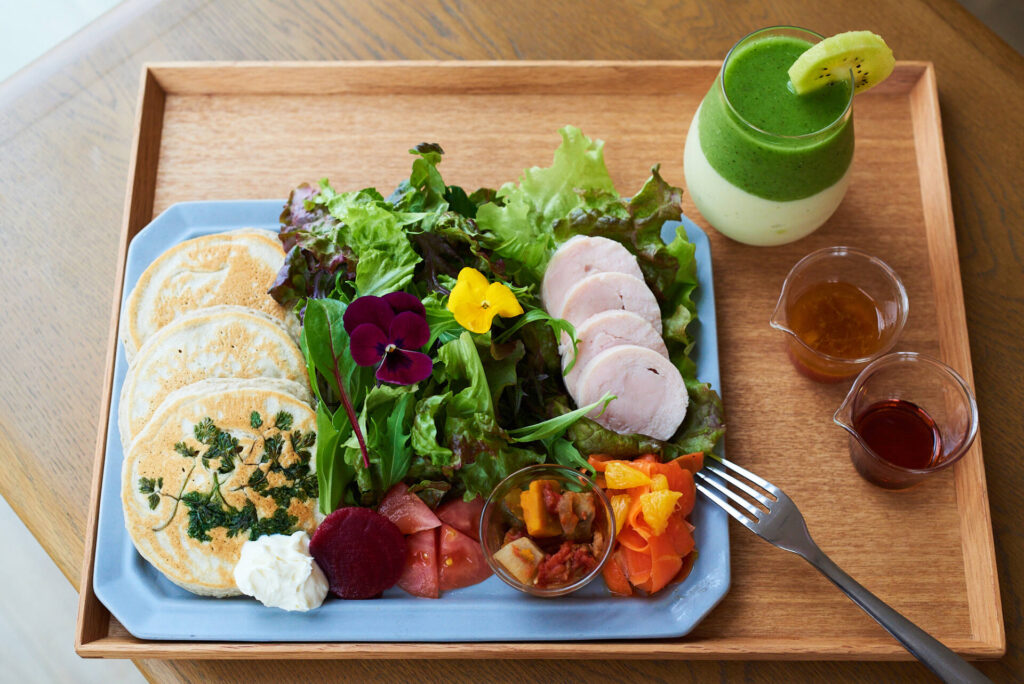

『波華楼』が誇るのは、眺望だけではありません。こちらで提供されるお料理の数々にもまた五感を満たされます。

「料理は素材で決まると思っているので、本当に良いものを仕入れてお出ししています」とは、代表の下霜雄大さん。魚介類はなるべく生きたまま仕入れて自分で〆るというこだわりのもと、できるだけシンプルな調理法で、素材そのものを味わっていただくことを心掛けているそうです。

人気が高いのは夏の「炭火焼き懐石コース」。メインの焼き物をはじめ、刺身や揚げ物、蒸し物、酢の物など多様な味わいで若狭の海の幸をこれでもかと堪能できます。炭火でじっくり焼きあげられたサザエやアワビ、岩ガキなど自慢の魚介類は、味も香りも絶品。気候がいい季節には、海を臨むテラス席でぜひどうぞ。

冬場に用意されるのは海鮮・蟹・フグのコース。夏とは趣が異なり、荒れる若狭湾を眺めながら味わう食事も乙なものだと、こちらも好評です。

夕食の時間帯は、ちょうどサンセットタイム。刻一刻と深く暗く移り変わっていく空のグラデーションを眺めながらのテラスでのお食事はまた格別。季節ごとに変わる波の音や山々の彩りと併せてお楽しみください。

大自然しかない。だからこそ生まれる特別な時間がある。

この場所で生まれ育ち、一度県外に出たからこそ「やっぱりいい所だな」と再認識しているという下霜さん。「近くには自然しかないので部屋でゆっくり過ごしてもらうばかりなんですが、それが非日常になっていいかなと思うんです。今の人って慌ただしい毎日を送っている方が多いので、すべてを忘れてリラックスしてもらえれば」。

ここは、ゆったりと流れる時間そのものを楽しむお宿。大人にしか分からない、大人のための上質ステイ。どんなに言葉を尽くしても、一度来てみなければ分からない魅力に溢れた大人の隠れ家です。