不思議と重なった“偶然”に導かれて。

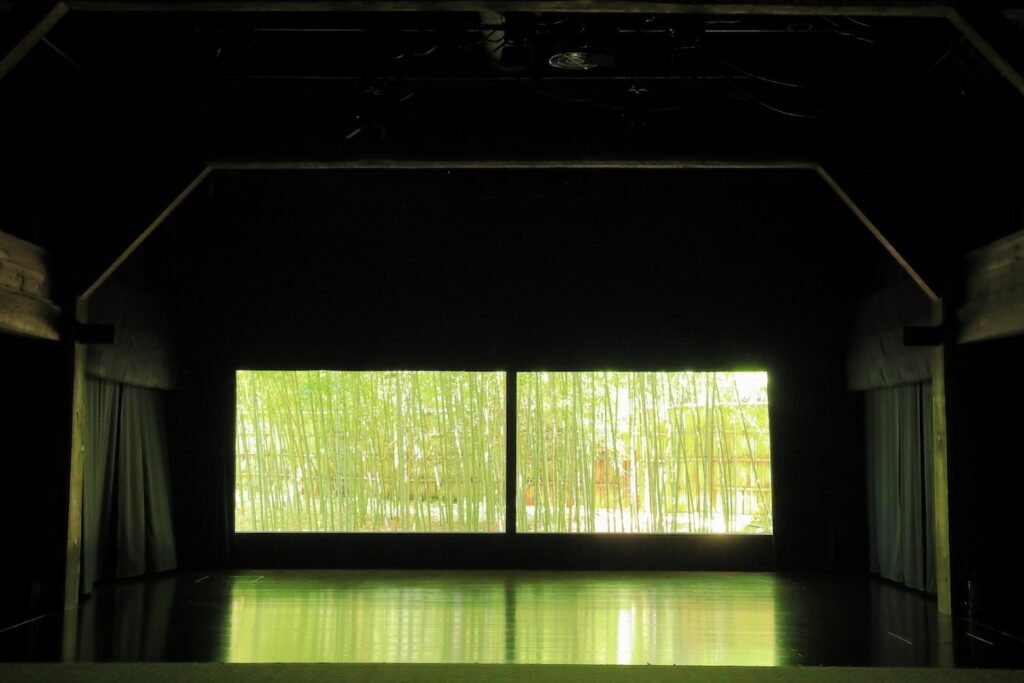

坂井市三国町で高い人気を誇っていたイタリアンレストランが、敦賀市の赤レンガ倉庫に移転したのは2015年秋のこと。山本剛司オーナーシェフは、笑いながら当時を振り返ります。「大好きな三国で移転を考えていた時に、この赤レンガ倉庫を活用するプロジェクトの話が舞い込んできたんです。最初は全く興味がなかったんですが、色んな話を聞くうちに“こんな大きな建物を自分で建てることは出来ない。増してや築100年以上の国の登録有形文化財でお店をやるなんて、今引き受けなかったら多分二度と巡って来ない話だろうな”と思い始めて。これを逃したら観光に携わることはないだろうとも思ったので、じゃあやってみようかなと流れに乗ってみたんです」。

その決断は三国をはじめ多くのファンに衝撃を与えましたが、移転後もランチやディナー、ウエディング、音楽・医療とのコラボイベントなど、食を出発点とする“楽しい”を提供し続け、今ではすっかり敦賀を代表するイタリアンレストランとして愛されています。

技術 × 探求心 × 小ロット食材。

「僕はイタリアンだけど、“イタリアンだからこうしなきゃ”みたいな感覚はあまりないんです」と話す山本シェフ。幅広いジャンルの料理人との交流を通してそれぞれの分野の話を聞く中で、面白そうと感じたものはまず試してみるのが身上だと言います。「やってみて“なるほど”と思えば取り入れるし、そうでなければ知識として知っておくという感じですね。どのジャンルでも基本を大切にする姿勢は変わらないと感じています」。

そんなソニョーポリには、固定メニューがほとんどありません。その日手に入った素材を生かしながら、さりげなくも味わい深いイタリアンに仕立てる。当たり前のようで繊細さが求められるその一連の工程を、山本シェフは実にしなやかにこなしてしまいます。「敦賀の食材を中心に使い、果物も極力嶺南で穫れるものを選んでいます。でも嶺南で作られている農作物は小規模生産が多いので、“この食材を1週間お願いします”と安定的に入荷するのはなかなか難しいんです。魚介類も同じで、魚種は多いけど1種類の漁獲量がそれほど多くない。だからうちのメニューはコロコロ変わるんです」と楽しそうに笑う山本シェフ。しかし“シェフのしなやかさ×小ロット食材”こそがソニョーポリの最大の魅力です。多くのファンを虜にし続けているその手腕を、ぜひ季節を変え、時間を変えてご堪能ください。

変化し続けるのがソニョーポリ。

今後は、更にカフェタイムを充実させたいと意気込みを見せる山本シェフ。「せっかく赤レンガ倉庫に来られた観光客の方にゆっくり過ごしていただく場所を提供したいという思いと、地元の方がフラッと立ち寄って仕事をするような気軽な場になりたいという思いがあるんです。“ここはレストラン?カフェ?あ、こんな使い方もできるの?よく分からないけど楽しい場所だな”と思ってもらえたら嬉しいですね」。

山本シェフにとって、「ソニョーポリ」は一編の長い物語。三国時代を第一幕とするなら、敦賀は第二幕。さらに世界が大きく変わった今は第三幕といったところでしょうか。「全世界が同時に、1つの感染症で大きく変わったじゃないですか。僕は元の世界に戻るとは感じていなくて、そのおかげで“こうした方が楽しそう”という発見もありました。その時々で僕が見たもの・感じたものの中から楽しいと思えるものを形にできたらいいなと思っています」。

今後もいくつものターニングポイントを迎えながら、刻々と変わり続けていく「ソニョーポリ」。次はどう楽しませてくれるのだろうと、期待は膨らむばかりです。