美めぐりふくいがおくる

「福井で体験する4つのご褒美旅」体験プラン

福井県には「上質」で「ゆったり」とした“ご褒美時間”を過ごしていただける場所や体験が たくさんあります。

今回は美めぐりふくいが厳選した自然や文化・食・宿泊など、贅沢な大人のための4つの体験型観光プランをご用意しました。

4つのプランは期間限定の特別なプログラムと、特典をお付けしております。

それぞれが異なる魅力を持つエリアで、特別なひとときをお過ごしください。

※本企画はどなたでもご応募可能です。 ※本件に関するお問合せは、「美めぐりふくいお問合せフォーム」よりお願いいたします。各施設様への直接のお問合せはお控えください。

1.【ワイナリー見学ツアー】シックススリーエステートワイナリー(越前市)

SIX THREE ESTATE WINERY(シックススリーエステートワイナリー)では、清らかな水と北陸特有の気候に恵まれた越前市で、こだわりのワインをこの地で栽培・醸造・製造をしています。ここで作られるワインは、酸化防止剤不使用、すべて有機栽培で無添加・無濾過・自然発酵で作られた自然派ワインです。

ワイナリー見学では、醸造・熟成室見学・蔵出しワインの試飲と、ワイナリーおすすめのワイン1本をプレゼントいたします。この地でしか味わうことのできない、特別な1本に出会ってみませんか?

■内 容

醸造・熟成室見学・蔵出しワインの試飲・おすすめワインのお土産(種類は選べません)

※ワインのテイスティング、お土産は20歳以上の方のみとなります。

■募集期間

2024年11月1日〜12月20日 (申し込み〆切 12月20日)

■定 員

1日2組限定

※1組 2〜6名まで

※1組 2名以上からの受付となります。

※ツアー開始希望時間を申し込みフォームにてご相談ください。

■価 格

¥6,600(ワイン1本のお土産付き)

■お支払い方法

現地でお支払い

■お申し込み方法

以下リンクよりお申し込みをお願いいたします。

先着順でのご予約となります。お申し込みいただいた方は美めぐりふくいより2営業日以内にメールでご連絡をさせていただきます。

【お申し込みはコチラ】https://docs.google.com/forms/d/14aM5TvA89Qd8O2sYRaCOEayHeWn2bOBtjFN1FSZ5LQw/

■主催・開催場所

シックススリーエステートワイナリー (福井県越前市葛岡町8-10-1)

https://six-three-estate.jp/

2.【貯蔵セラー見学とランチの美食プラン】ESHIKOTO(永平寺町)

福井を代表する「黒龍酒造」(石田屋二左衛門株式会社)が運営するお酒と食を起点とした複合施設「ESHIKOTO」では、北陸屈指の大河川である九頭竜川の美しい水から生まれる、福井の味覚を日々お届けしています。

今回はイギリスの著名な建築家が建築デザインを行い、西洋の様式美を見事に取り入れた美しい内装を持つ通常未公開の貯蔵セラー「臥龍棟(がりゅうとう)」の見学と、日本全国にファンを持つ黒龍酒造の日本酒テイスティング、ESHIKOTO内のレストランにてこだわりの福井の食(ランチ)をご用意いたしました。

福井が誇る「美食」をぎゅっと体験できる今回の特別プランをお見逃しなく!

■内 容

貯蔵セラー「臥龍棟(がりゅうとう)」の見学・日本酒テイスティング・ランチ

※日本酒のテイスティングは20歳以上の方が対象となります。

■募集期間

2024年12月頃より申し込み開始

■定 員

1日1組限定

※1組 10名まで

※1組 2名以上からの受付となります。

※ツアー開始希望時間を申し込みフォームにてご相談ください。

■価 格

¥未定

■お支払い方法

現地でお支払い

■お申し込み方法

以下リンクよりお申し込みをお願いいたします。

先着順でのご予約となります。お申し込みいただいた方は美めぐりふくいより2営業日以内にメールでご連絡をさせていただきます。

【お申し込みはコチラ】

https://docs.google.com/forms/d/1–02nOgRMfMcne546JCr2spqbwrU1zGFv4cv3k9rxWk/

■主催・開催場所

ESHIKOTO (福井県吉田郡永平寺町下浄法寺第12号17)

HP:https://eshikoto.com/

写真提供:石田屋二左衛門株式会社

3.【若狭小浜で選べる癒しステイ】若狭佳日・町家ステイ(小浜市)

自然と歴史が息づく、美しき若狭の港町「小浜市」。”御食国若狭”とも呼ばれたこの地は、かつての都である京都の食文化を支えてきた地で、歴史的な背景を持つ建造物と日本海の恵みが今日もこの場所に溢れ、神社仏閣めぐりや魚市場、さまざまなアクティビティを楽しむことができます。今回は若狭屈指の観光地である小浜の”海を一望できるお宿”『若狭佳日』 と、”歴史の趣を楽しむお宿”『町家ステイ』の2つの宿泊プランをご用意しました。

大自然と歴史の魅力に浸りながら、心安らぐひとときをお過ごしください。

PLAN1.『若狭佳日』

宿に入ると目の前に広がるのは、若狭湾の包み込むような景色。非日常を味わえるスイートルームから、伝統的日本家屋を美しくリノベーションしたお部屋など、趣の異なる3つの棟に個性ある13室からお選びいただけます。お食事には若狭ぐじや若狭ふぐをはじめとする小浜の厳選した新鮮な食材を、一皿一皿丁寧にご提供しています。寄せる波の音に身を委ね、非日常と静かな安らぎの時間に想いを馳せてみてはいかがでしょうか。

■宿泊プラン/価格

プランにより異なります。詳しくは「若狭佳日」HPよりご確認ください。

■宿泊特典

ウェルカムドリンクをおひとりさま1杯プレゼント!

※ご予約フォームの備考欄に「美めぐりふくい 特別プラン予約」と必ずご記入ください。

■特典対象期間

2024年11月1日〜2025年1月31日

■お支払い方法

ご予約時に決済方法をご選択ください。

■お申し込み方法

「若狭佳日」HPのご予約ページより、お申し込みください。(通常のご予約方法と同じ)

https://go-wakasa-kajitsu.reservation.jp/ja

(宿泊特典をご希望のお客様はご予約フォームの備考欄に「美めぐりふくい 特別プラン予約」と必ずご記入ください。)

※若狭佳日公式HPからのご予約が最安値・特典対象となります。

■主催

若狭佳日(福井県小浜市阿納10-4)

HP:https://wakasa-kajitsu.com/

PLAN2.『町家ステイ』

重要伝統的建造物群保存地区に剪定された京文化が残るこの場所で、”暮らすように泊まる”をテーマにした「町家ステイ」は歴史あるエリアを中心に、古民家を心地よく過ごせるようリノベーションした一棟貸しの宿です。スイートタイプとカジュアルタイプの2つのタイプが合計8棟あり、小浜のまちで「暮らすように泊まる体験」ができるアクティビティもさまざまご用意しました。昔ながらの風情に触れながら、快適なプライベートな空間で素敵なひとときをお過ごしください。

■宿泊プラン/価格

プランにより異なります。詳しくは「町家ステイ」HPよりご確認ください。

■宿泊特典

ウェルカムドリンクをプレゼント!(お部屋設置)

※ご予約フォームの備考欄に「美めぐりふくい 特別プラン予約」と必ずご記入ください。

■特典対象期間

2024年11月1日〜2025年1月31日

■お支払い方法

ご予約時に決済方法をご選択ください。

■お申し込み方法

「町家ステイ」HPのご予約ページより、お申し込みください。(通常のご予約方法と同じ)

https://go-obama-machiya-stay.reservation.jp/ja

(宿泊特典をご希望のお客様はご予約フォームの備考欄に「美めぐりふくい 特別プラン予約」と必ずご記入ください。)

※町家ステイ公式HPからのご予約が最安値・特典対象となります。

■主催

町家ステイ(福井県小浜市和久里24-45-2)

HP:https://www.obama-machiya-stay.com/

4.【禅と共に過ごす宿泊プラン】永平寺 親禅の宿 柏樹関(永平寺町)

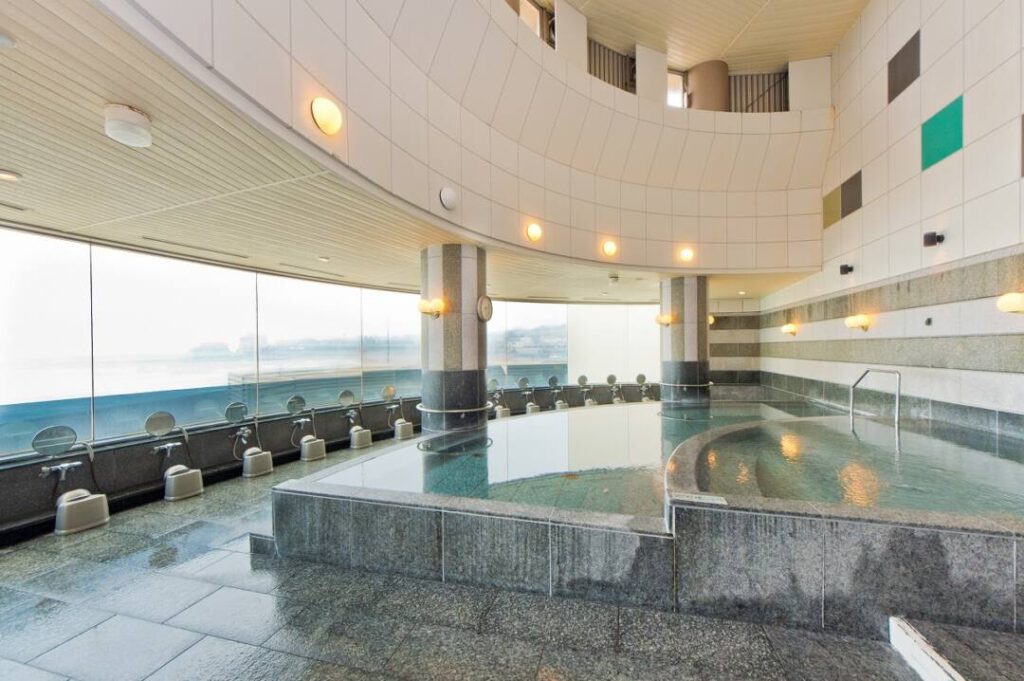

永平寺で禅を体験しながら宿泊ができる『永平寺 親禅の宿 柏樹関』。本格旅館のおもてなしを受けながら、宿坊のような坐禅体験や質にこだわった精進料理など永平寺の”禅”の世界に触れることができます。夜は永平寺の鐘の音が聞こえる露天風呂で心まで癒され、永平寺監修による、福井の旬の素材をいかし、質にこだわった美味しい福井地酒や精進料理を堪能できます。都会の喧騒から離れ、姿勢を整えて、自分自身と向き合う「禅の世界」をここで体験してみませんか?

■宿泊プラン/価格

プランにより異なります。詳しくは「柏樹関」HPよりご確認ください。

■宿泊特典

「香湯」(入浴剤)をプレゼント!

香湯とは?・・・香木を煮出した香りの高い湯。永平寺では、特に神聖な行持をおつとめする際に「香湯沐浴」をします。

※ご予約フォームの備考欄に「美めぐりふくい 特別プラン予約」と必ずご記入ください。

■特典対象期間

2024年11月1日〜2025年2月28日

■お支払い方法

ご予約時に決済方法をご選択ください。

■お申し込み方法

「柏樹関」公式HPのご予約ページより、お申し込みください。(通常のご予約方法と同じ)

https://www.hakujukan-eiheiji.jp/

(宿泊特典をご希望のお客様はご予約フォームの備考欄に「美めぐりふくい 特別プラン予約」と必ずご記入ください。)

■主催

柏樹関 (福井県吉田郡永平寺町志比6−1)

HP:https://www.hakujukan-eiheiji.jp/

本件に関するお問合せ

美めぐりふくい事務局

お問合せフォームまたはinfo@bimeguri.jpまでご連絡ください。