美味しい日本酒が作り続けられ、それが楽しめる世の中であるように。

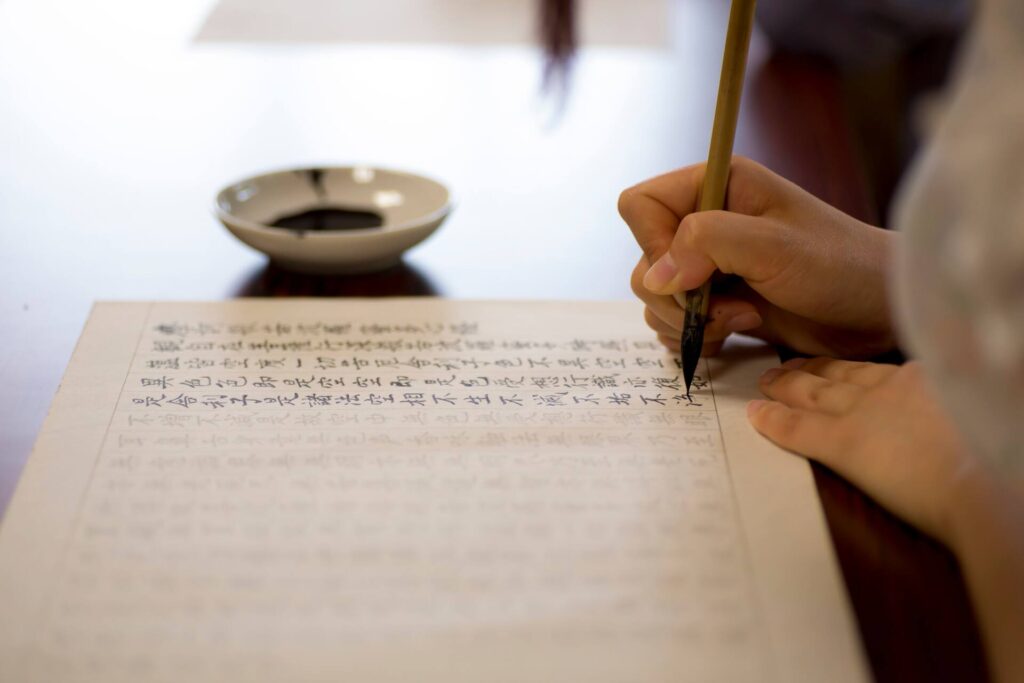

日本酒文化を守り伝え、日本酒を通して人と人がより深く繋がるお手伝いをすることが自分達の役目だと考える『久保田酒店』。大正3(1914)年創業の老舗を守る4代目 久保田裕之さんは、「日本酒の背景にある田園風景を感じ、蔵元さんたちが込めた想いも一緒に味わっていただきたい」と静かな熱意を話します。

お酒は婚姻関係になぞらえることが出来ると言う久保田さん。「蔵元さんは親御さん、お酒はご子息・ご令嬢、我々は仲人のような存在。親御さんが真摯に育て上げたお子さん達を嫁がせるその日まで、品質管理を徹底して大切にお預かりするのは当然のことです」との言葉に、蔵元さんと築き上げてきた信頼関係と日本酒への愛情が感じられます。

こちらに訪れたらまず、店先のメダカが泳ぐ小さな池に足を止めてみてください。「小さな池に田園風景を再現するために毎年田んぼの泥を入れて、少し分けていただく酒米を植えているんです。秋にはちゃんと実って穂が垂れるんですよ。昔はごくありふれた風景でしたが、今ではメダカは絶滅危惧種。実は貴重になってしまったこの風景こそが日本酒造りには重要ですし、私達の出発点を忘れないためにも大切にしています」。日本酒を楽しむということは、酒造りの源に思いを馳せることから始まっているのです。

人と人、想いと想いを繋ぐ。

こちらでは、県内の銘柄を中心に約10前後の蔵の地酒を取り扱っています。「お酒はそれだけでも美味しく楽しめますが、その背景を知るともっと味わいが豊かになると思うんです」とも久保田さん。今年はどういう天候の下でどういう米が育ち、杜氏達がどういう風に手をかけ、その結果どういう仕上がりのお酒になったのか……。その“物語”を聞いた我々は、また一段と含みのある味わいを楽しむことができるはずです。

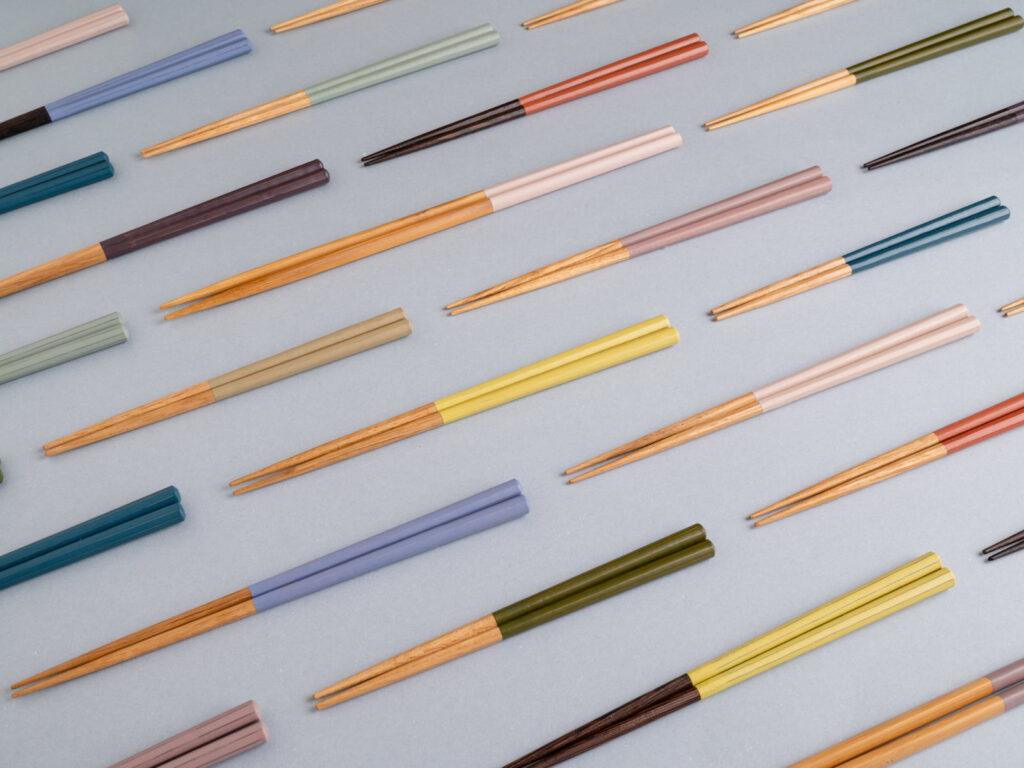

その物語に触れることができるのが、店内に設けられたバーカウンター。ここでは6種類から3種類を選んで試飲(有料)することができます。イベント時や新酒の季節などは種類が増えることも。「お酒にまつわる物語はもちろん、“今はこういう味わいですが、家で少し寝かせるとこういう風に変化して違った味わいが楽しめますよ”と、ちょっとしたポイントを伝えるのにも役立っています。蔵元さんの想いや楽しみ方のポイントを伝えられる、少しの時間をいただくカウンターになれば」。生産者にも消費者にも誠実でありたいという真っ直ぐな心意気に満ちたこのカウンターは、まさに真正面からお酒と向き合うに相応しい場所といえるでしょう。

アルコールの枠を超えて、飲めない人もお子さんも楽しめるお酒屋さんへ。

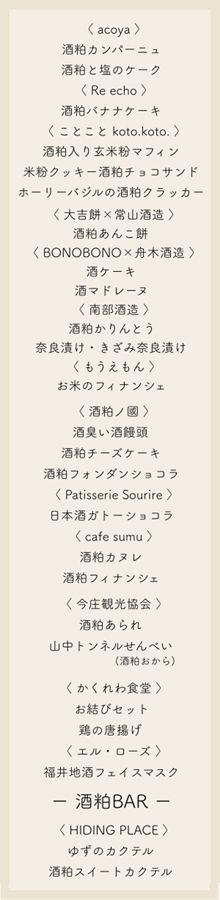

「酒屋という特性上、大人が商品を選んでいる間、お子さん達がつまらなさそうにしているのが気になっていたんです」と話すのは若女将の桐子さん。酒屋に入るというハードルを下げ、子供たちでも気軽に入れるお店でありたいと考えた桐子さんが目を付けたのは、酒造りにも使われている麹の存在。季節の県産フルーツを使った麹ドリンクをはじめ、夏には手作りシロップのかき氷も手掛けており、これらを目当てに来店するリピーターも増えています。

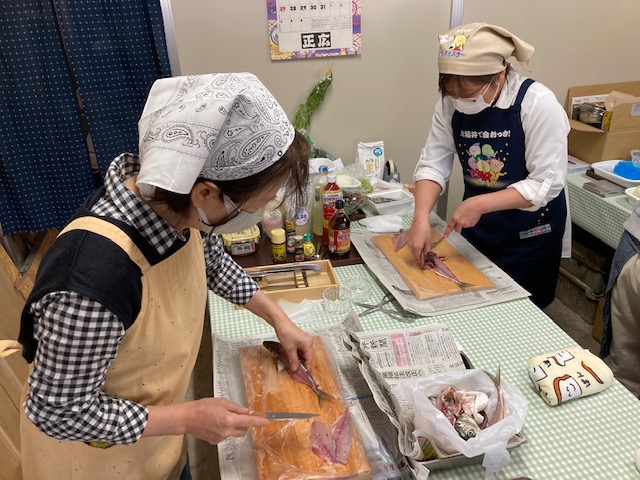

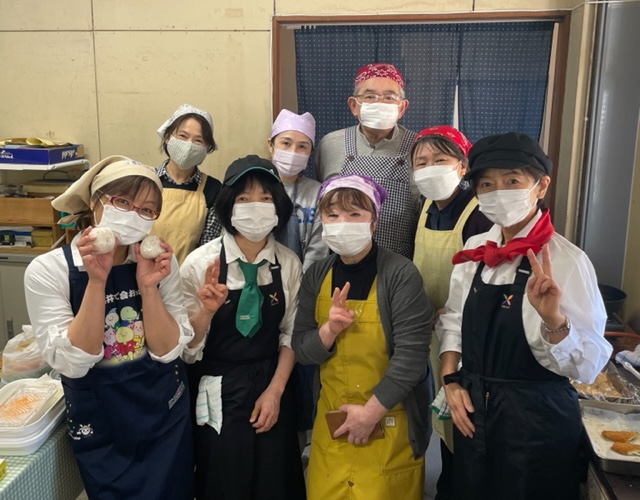

さらには、麹の魅力を伝える「こうじ生活ラボラトリー」と題したワークショップ(2~6名で受付)も開催。「粕床づくりと活用法」や「酒粕でお肌うるおしパック」「麹を天然調味料に」など、気軽に挑戦できるトピックが取り揃えられています。日本人の生活に欠かせない麹の活用方法を知り、体の中から美と健康に一段と近づきましょう。

日々、目的も用途も多様な人々が訪れる久保田酒店。ご夫妻は「皆さん、誰かに喜んでほしいと思いながら選んでいるんですよね。私達が出来るのはアドバイスくらいですが、“きっと喜んでくれるわ”と笑顔でお帰りになられる姿を目の当たりにすると、人と人との繋がりが深まる瞬間に立ち会えたようで幸せな気持ちになります」と揃って目を細めます。大切なひと時を迎える折には、“人とシーンに合わせたお酒に巡り合える酒屋”へ是非。